大阪・関西万博ルクセンブルクパビリオン 館長 ダニエル・ザール

ドバイ万博での出展に続き、ルクセンブルクパビリオンの館長としてチームを統括。

©Expo 2025

【第6話】来場者の体験価値向上に不可欠な展示造作の設計・施工

「Doki Doki ―ときめくルクセンブルク」をテーマに、来場者に心躍る体験を提供しているルクセンブルクパビリオン。その設計に複数の国・地域の会社やチームが関わる中、DNPは来場者の体験価値を高める重要な要素である展示造作※1を担当しました。印刷会社として“敷地渡し方式”と呼ばれるタイプA※2のパビリオンの建設に携わったのはDNPのみ。その完成までのプロセスや国際的な“共創”の舞台裏、DNPが果たす役割について、同パビリオンの館長とDNP担当者に聞きました。

作品を効果的に見せるために設置する展示台やケース、パネルなどの工作物。

パビリオン4種のうち、参加国・地域が費用を負担して設計者や施工者を選定し、独自に整備するもの。

プロフィール

大阪・関西万博ルクセンブルクパビリオン 館長 ダニエル・ザール

ドバイ万博での出展に続き、ルクセンブルクパビリオンの館長としてチームを統括。

大日本印刷 情報イノベーション事業部 吉田 将士(よしだ しょうじ)

建築士として海外企業のショップデザインや什器の設計に携わる。自身の地元・大阪での万博開催にあたり、プロジェクトへの参画を志願。

大日本印刷 情報イノベーション事業部 山田 紗也(やまだ さや)

社内公募で1年間「CEKAI※3」に出向して展示企画を学んだ後、EXPOチームに配属。渉外担当として窓口業務全般に従事。

さまざまなクリエイティブ関連の事業を展開するアソシエーション。2019年にDNPと資本業務提携し、2021~2022年のドバイ万博・日本館の展示でもDNPと共創。

“ドキドキ”体験を提供するルクセンブルクパビリオン

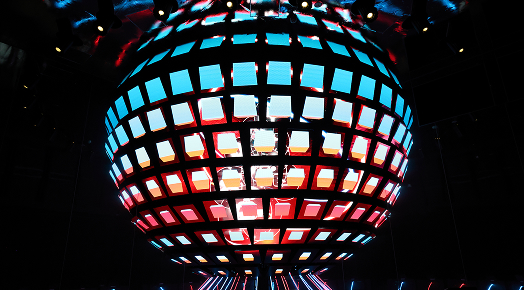

ルクセンブルクの自然や文化、サステナビリティへの取り組みなどを体験型の展示を通して発信。映像で人々の暮らしに触れたり、空を飛んでいるような没入感覚でルクセンブルクの街並みや自然を体験したり、巨大な球体(通称「LEDグローブ」)で最先端テクノロジーを体験したり――。五感を刺激する、そんな“ドキドキ”体験を提供しています。パビリオンの建築はルクセンブルクのSTDM(シュタインメッツデマイヤー)と、建築設計事務所の株式会社みかんぐみが手掛け、DNPは建設会社の株式会社内藤ハウスと協業して展示物・内装を完成させました。

詳しくはこちら▼

――ルクセンブルクパビリオンは、海外と日本の建築・デザインの会社などが関わる大きなプロジェクトです。その中でDNPはどんな役割を担ったのでしょう?

――単に設計や施工を担当するだけでなく、プロジェクト自体に深く関わっていたんですね。

“日本品質”とも言うべき高い品質の仕事の進め方を見せよう――、そんな気概で取り組みました。国や地域が違えば、品質に対する基準や設計に対する決定事項のレベル・粒度(細かさ)など、大きく異なる部分もありますよね。もともと設計や施工について大きな方針を決める定例会しか存在しなかったんですね。そこで各社がより綿密に、詳細に話し合いができる分科会をDNPが主宰し、各社をリードしながら進行することにしました。

――分科会での苦労や、やりがいを感じた点を聞かせてください。

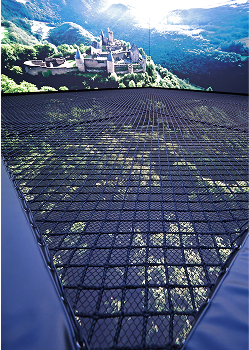

壁・天井・床にルクセンブルクの映像が流れ(写真上部)、没入体験ができる展示。DNPはこの映像装置を支える架台(写真下部)を施工

デザイン会社から口頭で指示されても、実際に図面に起こすとさまざまな矛盾点が出てくるものです。曖昧な点はどんな小さなことでもそのままにせず、具体的な数字を提示したり、色のサンプルを実際に見てもらったりして、一つひとつ解決していきました。方向性を合致させるために、ルクセンブルクまで足を運んだこともあります。また、実際に工事が始まると、現場で混乱が起きないよう、工程の進め方やルールを随時改善していきました。お互いの感覚が異なる中で、粘り強く、丁寧なプロセスを経ることで、品質も納期も守ることができたと思っています。多くのパビリオンがまだ工事を終えていない中、ルクセンブルクパビリオンが最も早く使用許可を交付されたことは、とても印象的でした。その背景には、ルクセンブルクによる丁寧な事前準備と、全体を見渡した的確な管理体制がありました。DNPとしても、その取り組みに少しでもお力添えできたことを嬉しく思っています。

本当にそうです。DNPは複数の地域の人々が関わるこのプロジェクトをどうすれば成功に導けるのかを考え、うまくマネジメントすることで、素晴らしい役割を果たしてくれました。

――山田さんはこのプロジェクトに渉外担当として参加されていますね。

はい。私は主にルクセンブルクの万博組織との窓口業務を担当しました。契約書や提案書の作成、追加の提案、海外からの来賓の対応などに従事し、工事期間中は現場で英語の通訳も担当しました。

――異文化間のコミュニケーションで意識したことはありますか?

日本では“あたりまえ”のことが、相手にとってはそうでないことも多々あります。認識の齟齬が生まれないように、きめ細かな進行管理を心掛けました。情報共有が不十分と感じた場合は、対面での打ち合わせを重ねるなどして丁寧に確認を行いました。また、通訳業務では、建築が私の未経験の分野で、専門用語がわからなかったため、誤解を生まないよう、できるだけシンプルな単語でのコミュニケーションを心掛けました。専門用語をそのまま専門用語として伝えるのではなく、少しかみ砕いた言葉で説明するようにしたんです。伝わりにくい場合は、写真で見せるなどの工夫もしました。この経験は今後、言語や文化がまったく異なる海外チームとのプロジェクトを推進する際に、活かすことができると思っています。

――DNPが手掛けた施工・演出の中で、特に成果を感じたのはどこでしょう?

私たちがこのパビリオンで伝えたいことをどう実現していくのが良いか、なすべきことを明確にし、チームをリードしてくれたところです。特に「LEDグローブ」に関しては、構造上の課題を明確にし、ベストなソリューションを提示してくれました。

――どのようなソリューションですか?

DNPは、「LEDグローブ」の構造体の設計と製造・施工を担当したのですが、入札の際にルクセンブルク側から提示された構造体は木造のトラス組※4でした。ただ、それだと、工期やコスト、精度などの面でさまざまな不都合が生じます。球体に見せることも難しい。そうした問題点も提案書に記載し、品質を担保するために鉄骨の構造体を提案しました。実際にモックアップ(模型・試作品)を製作し、検証も行っています。それが高い評価を得て、私たちに決定しました。

私たちは、このパビリオンでのドキドキ、ワクワクする体験を通して、ルクセンブルクのことを知ってもらいたいと願っていました。DNPはそれを見事に実現してくれました。また、ルクセンブルクの暮らしを紹介する展示では、木箱の中に人々の生活が見事に再現され、この国の縮図のようになりました。実際にDNP社員がルクセンブルクを訪れて、私たちの国や暮らしについて理解してくれたことも、成功の大きな要因でしょう。

木箱の展示は、デザインのラフ案をもとに、造作物のディティール(凹凸の大きさや、色合い、バランスなど)を提案しました。ルクセンブルクの家のリビングや自然をモチーフに、日常風景を伝えられる展示を目指しました。良いものをなんとか納期内につくろうと、とにかく必死でした。その結果、ルクセンブルク側が伝えたいものを、要望通りに展示で表現できたと思います。

卓越したプロフェッショナリズム、深い知識、優れた提案力を発揮してくれたDNPには感謝しています。このパビリオンを通してルクセンブルクに関心を持ち、本国を訪れる人が増えていくとうれしいです。

三角形を基本単位として部材を組み合わせた構造形式。

展示の木材を再利用した椅子を、上智大学に寄贈

ルクセンブルクパビリオンは、持続可能な未来に向けた循環型社会の実現を大きなテーマに掲げています。そのテーマに沿って、DNPは入札時に、展示で使用した木材を再利用して椅子を制作することを提案しました。

DNPはもともと提携企業との共創により、廃材を再生素材化して3Dプリンターでインテリアなどにアップサイクルするサービスを展開しています。このソリューションを活用して、万博閉幕後に展示の木箱やベンチで使用した木材をペレット状にして椅子を制作します。制作した椅子は上智大学に寄贈します。上智大学はルクセンブルクとの関係が深く、ルクセンブルク大学と交換留学協定を結び毎年学生交流を行っています。また、ルクセンブルク大学内には上智大学のオフィスも設置されています。このような深いつながりのある上智大学に椅子を寄贈することで、同パビリオンの万博のレガシーは受け継がれていきます。

DNPが設計・施工を担当したのは映像機器以外の展示造作です。ルクセンブルクの人々の暮らしを紹介する木箱の展示、「LEDグローブ」を支える構造体や壁の造作、没入体験用の映像装置を支える架台などですね。また、渉外や翻訳などの業務も担当し、国境を超えた共創をいかに円滑に進めるかというプロジェクトマネジメントの役割も担っていました。