シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」をめぐる4つの証言

- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)

- メール

- URLをコピー

- 印刷

2025年4月から10月、大阪・夢洲を舞台に世界158の国と地域、7つの国際機関が集まって多彩な展示やイベントが繰り広げられている大阪・関西万博。DNPは、8つのシグネチャーパビリオンの1つ、“いのちを高める”をテーマとした「いのちの遊び場 クラゲ館」にゴールドパートナーとして協賛し、社内外のパートナーとの“共創のハブ”となって企画・制作を推進。現在、独自の展示・体験を来場者に届けています。このプロジェクトを支えたキーパーソン4名に、それぞれの視点からプロジェクトの舞台裏やおすすめの展示を聞きました。

目次

- 「違いは断絶ではなく、違うからこそつながりが強くなる。」その思いが、あらためて問われるプロジェクトでした

- 捉え方は1つではない。だからこそ、コミュニケーションの大切さを実感しました

- 「モノづくりとはコトづくりである。」この真理に立ち返ることができた貴重な経験でした

- 既存の常識にとらわれないチャレンジから、さまざまな気づきが得られました

「違いは断絶ではなく、違うからこそつながりが強くなる。」

その思いが、あらためて問われるプロジェクトでした

|

|---|

マーケティング本部 大阪・関西万博推進委員会 テーマ事業推進チーム リーダー 田井 慎太郎

中島さち子プロデューサーが手がける「いのちの遊び場 クラゲ館」の展示・体験担当チームのプロジェクトマネージャーを務め、DNPメンバーの誰しもが「彼がいなければ、ゴールにたどり着けなかったかもしれない」と評する田井。本プロジェクトに参加するきっかけは、“ある思い”からでした。

「私は入社以来、ミュージアムなどの体験設計に関わり、時代や、つくった人・観る人など視点が変わることで作品への解釈が多様になる文化・芸術の多面性を重視してきました。その背景には、自分に四肢障がいがあることで、幼い頃から『違いは断絶ではなく、違うからこそつながりが強くなる』という思いもあり、文化・芸術の多面性を活かした体験設計はライフワークに近いテーマとなっていました。

2023年夏頃、すでに進行中だった万博プロジェクトへの参加を決めたのも、そうした自分自身の価値観と中島さんが掲げる『創造性の民主化』というコンセプトが共鳴する部分があったからです。また、“芸術”の視点だけではなく、音楽や数学などさまざまな視点を融合した“文化”という概念にも、新たな扉を開く可能性を感じました。」

田井の加入後、2025年4月の開幕に向けて「いのちの遊び場 クラゲ館」プロジェクトが加速した。中島プロデューサーをはじめ社内外の総勢350名を超えるメンバーの“共創”は、どのようなものだったのでしょうか?

「たいへんだったろうとよく言われるのですが、個人的にはワクワクしていた気持ちのほうが大きいです。それぞれの立場からそれぞれの主張があるのはあたりまえですし、そこで生まれる化学反応こそが共創の価値となります。私としては、“プロジェクト全体のことを考え、議論を尽くす”を方針としていました。」

そう振り返る田井は、転機となった2つのエピソードを紹介しました。

「私がプロジェクトに参加した時点で展示アイデアはほぼ出揃っていて、スケジュール的にも確定しなければならない段階でした。しかし、“いのちの高まり”を空間全体でどう伝えるか、多様な人が共創・協奏する『創造性の民主化』をどう具現化するかという課題が残っていたのです。そこで、建築チームが設計した<創造の木>を中心とした展示・体験を検討し、会場全体が音と光に包まれ、共創・協奏する空間構成を提案していきました。

その後、プロデューサー側から『展示物を<創造の木>の周辺に集約する』というアイデアが出ました。その時点で進行していた展示・演出案からは大きく方針を変えるものでしたが、より『創造性の民主化』のコンセプトに近づき、共創・協奏の感覚が来場者に届きやすくなる提案だと感じたので、『クラゲ館の体験をより良いものにしていくために、挑戦しよう』という想いで方針を転換しました。それで実現したのが、<創造の木>周辺の一部の展示物に触れると<創造の木>の光と音が共鳴するという現在の展示・体験です。

|

万人・万物のいのちの創造性を象徴する<創造の木>。吉野杉の角材を組み合わせ、粘菌のアルゴリズムを利用して複雑なゆらぎがある“クラゲ膜”をかたどったもので、常に拍動しながら会場全体を音と光のアンサンブルで包んでいる。この木を中心に、<ミドルクラゲ 海月(うみつき)>や<Co-クラゲ><音触(おんしょく)><角命(かくめい)>などの展示物を設置し、来場者がそれらに触れると周囲の光と音が共鳴する。 |

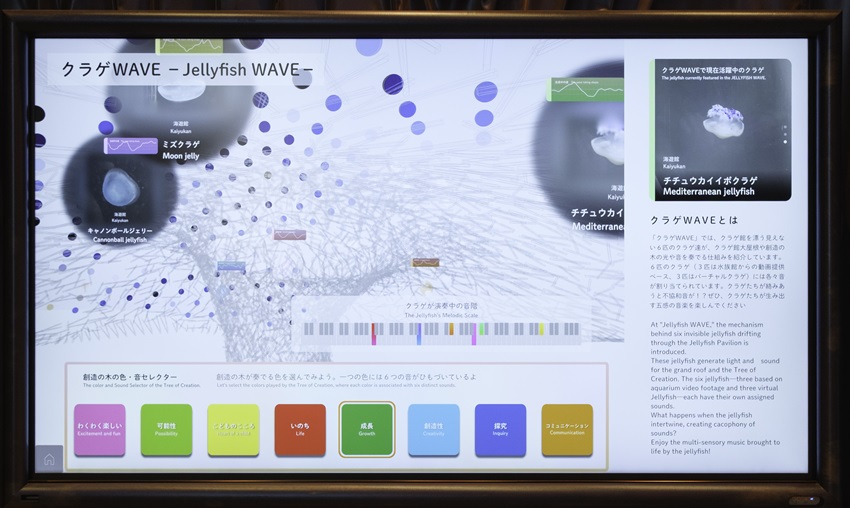

もう1つの転機が、モニターコンテンツ<クラゲWAVE>の導入です。日本国内の2つの水族館※1から3体のクラゲの映像をご提供いただき、プログラムで生成したクラゲの映像と合わせて6体のクラゲのデータをデジタル上に置き換えたクラゲ館の中を漂わせ、それらのクラゲの動きを実際のリアルのクラゲ館の音や光の演出に影響させるという展示を、リアルなクラゲ館の着工直前の2024年11月に追加しました。来場者はモニターを通じてそれらの姿を眺めたり、拍動や動きのリズムから生まれた音や光の演出を楽しんだりすることができて、さらに操作によって音や光を変化させるインタラクションも体験できます。これにより、人と建築、リアル展示とデジタル空間が、映像や音、光で共鳴し合う新たな空間コミュニケーションの形を実現できました。

|

<クラゲWAVE>の画面では、デジタル画像のクラゲたちが会場のどこを漂っていて、どんな波動(音や光)になっているかを見ることができる。 |

社内のメンバーとはこのプロジェクトを通して、“果たしてこれがベストなのか?”という対話を何度も重ねました。もし途中で議論を止めていたら、このプロジェクトの面白さは生まれなかったと思います。スケジュールや予算の制約がある中、徹底的に議論を重ねてくれたメンバーがいたからこそ実現できたと思います。」

- ※1 2つの水族館:クラゲを飼育している、海遊館、足摺海洋館「SATOUMI」

こうして、メンバーたちの思いが拡散・収斂しながら形づくられていっていったクラゲ館。“ここで最も伝えたいこと”を田井に訊いてみました。

「クラゲ館では、DNPが培ってきた体験設計の知見を活かし、新しい空間コミュニケーションと共創体験に挑戦しています。来場者の皆さんには、自由に楽しみ、感じていただけたらと思っています。体験に決まった答えはなく、受け取り方も人それぞれ。触れて、参加して、考えて、誰かと語り合う。そんな体験を通じて、豊かな未来社会に向けた『創造性の民主化』の可能性を感じていただければ嬉しいです。DNPはこれからも、多様な人々がつながる“場”と“体験”をつくり続けていきたいと考えています。」

穏やかな“ものごし”と“語り口”ながら、奥に秘めた信念を感じさせる田井。幼い頃、彼が願った「違いは断絶ではない」という思いは、本プロジェクトのリーダーとして欠かせないものであったのかもしれません。

捉え方は1つではない。だからこそ、

コミュニケーションの大切さを実感しました

|

|---|

マーケティング本部 共創ビジネスデザインユニット

林 彩乃(あやの)

田井と同じ部署で、中島プロデューサーが考えるコンセプトを社内外の各チームに伝えて調整する“橋渡し役”を担った林。プロジェクト参加当時はまだ入社1年目だったという彼女は、どのような思いでこの大役にあたったのでしょうか。

「私たちのパビリオンの魅力であり、難しさでもある部分が、“展示”と“体験”の提供をめざした点です。その実現のためには、クラゲ館に関わる社内外の関係者との緊密な連携に加えて、成果物がコンセプトを具現化できているかという視点が欠かせません。展示・体験の企画や制作の検討は、中島さち子さんも参加して毎週行う定例会と、それ以外にも密にコミュニケーションを取って進めていましたが、微妙なニュアンスのズレが生じることは少なからずありました。

そこで関係者と調整する際は、『より良い体験をお届けするには、何がベストか』という視点を大切にしました。入社1年目だった私が十分に機能できたかはわかりませんが、中島さんをはじめチーム全体に『年次や役職などは関係なく、誰の発言であっても受け入れ、皆で検討する』意識が徹底していて、そこに助けられた部分は大きかったと感じています。」

そうした議論の中で、学生時代にインクルーシブ(包摂)関連のボランティアもしていた林にとって、“気づき”となった出来事があったと言います。

「インクルーシブ分科会※2で耳の聞こえない方に意見を伺う機会があったのですが、自分の特性を消極的に捉える方と、そうでない方の両者がいました。後者の方からすると『耳が聞こえないからといって、特別扱いしてほしくない』と。要は、捉え方は1つではないのです。この気づきは、その後のコミュニケーションにおける私自身の指針となりました。

例えば、地下スペースの<わたしを聴く>は、さまざまな生き物や自然が発する音に耳を傾けていただく展示なのですが、聴覚に障がいがある方にも楽しんでいただくためにベンチに振動装置を付けることになりました。ところが、事前にプロトタイプを試したところ、振動があまり心地よくない……。ネガティブな意見も多く出たのですが、個人的にはどうしてもこの機能を外したくなくて、装置の改良を重ねてもらいました。その結果、どんな体験になったかは……、ぜひ会場で体感していただければと思います! 」

- ※2 インクルーシブ分科会:視覚・聴覚・四肢・知的・内部障がいなど多様な特性を持つ当事者が、建築・展示・運営の計画に対して提案・検証を行い、インクルーシブな(包摂性を有した)パビリオンをめざす分科会。

|

<創造の木>の地下にあるほの暗い空間で、感覚を研ぎ澄ましながら音を全身で感じる<わたしを聴く>。振動を伝えるベンチは、木の根っこを模した。臨場感の高い立体音響と相まって、座る場所によって音の聞こえ方も変わる。 |

個人的に最もうれしかった瞬間は?という問いに、「来場者の方が私たちの期待していたように楽しんでいる姿を見た時」と語る林。開幕後も現場の状況に合わせたアップデートを図る彼女の業務は、今日この時も続いています。

「モノづくりとはコトづくりである。」

この真理に立ち返ることができた貴重な経験でした

|

|---|

情報イノベーション事業部 EXPO2025センター 企画開発本部 課長

佐藤 豪(ごう)

クラゲ館の展示物やコンテンツの制作ディレクターとして“モノづくり全般”を統括し、外部パートナーとの共創と、安全性の確認等にも対応した佐藤。中島プロデューサーや田井たちの思いを形にする“共創の最前線”で業務にあたった佐藤には、ある1つの思いがありました。

「万博のパビリオンという、私にとって未知のプロジェクトを進めるにあたり、これまで以上に、決められた通りに作るのではなく、何を作ったら良いか、から作り手も入っていくというモノづくりをめざしました。その実現のため、自社の技術やノウハウを惜しみなく提供するだけでなく、他社のアイデアを具体化するためのサポートやファシリテーションも心がけました。」

パートナーとの共創事例の1つとして佐藤は、田井も触れていた<創造の木>の展示・体験を挙げます。

「中島さんや田井らがイメージするアウトプットを形にするにあたり、展示物が完成してから光や音の演出を組み込む従来の流れではなく、設計段階から建築チームと展示・体験担当チームが意見交換しながら一緒に進めることとなりました。その過程で、建築チームからは<Co-クラゲ>の素材にLANケーブルの廃材からつくられた布を利用するアイデアをいただいたり、我々のチームから提案した照明システムを採用していただいたりするなど、企業の垣根を越えた共創が実現しました。こうした例は枚挙にいとまがなくて、“より良い体験を届ける”というプロジェクト全体の共通認識が生んだ成果だと思います。」

|

<創造の木>の根元に置いた短冊状の布<Co-クラゲ>は、「私は未来のために何ができる?」などの8つの問いに対し、来場者が自分なりの考えや思いを書き込めるもの(写真左)。書き込まれた<Co-クラゲ>は<創造の木>に吊り下げられて、会期を通じて<Co-クラゲ>が増殖し、<創造の木>が成長していく(写真右)。 |

「未知への挑戦という点では、そのプロセスでもさまざまな新しい取り組みが必要になった」と語る佐藤。DNPが、本社のある東京・市谷の施設などで行ったプロトタイプ検証もその1つです。

「前例の無い、革新的なモノづくりだけに、品質管理やサービスデザインの面から実物を検証して全員が納得するステップが必要でした。そこで、DNPが手掛けた展示物については、ほぼすべてのプロトタイプを制作し、テストを行いました。

例えば、<創造の木>の周囲に置いた楽器<音触(おんしょく)>の素材は、当初はゲルではなくスライムを想定していましたが、検証の結果、汚れやすいことがわかって断念。スポンジや粘土など数十種類もの素材を試し、最終的にゲルをシリコンシートで覆うアイデアが採用されました。また、光と音が共鳴する演出にこの楽器を組み込むため、ユーザーが触れたゲルを光が透過し、効果音を変化させる高い精度のプログラムが必要となり、全員が納得できるまで検証を繰り返しました。」

|

柔らかな天板を押すと、音と光と振動が生まれる楽器<音触>。大小さまざまなタイプがあり、一緒に来場した人や偶然その場に居合わせた人と協奏(アンサンブル)することもできる。 |

コンセプトの実現に向け、プロデューサーの思いに極限まで迫るアプローチを続けた佐藤。「これまでの知見や技術を結集し、新たな体験価値として昇華させる絶好の機会でした」と総括します。このプロジェクトで経験したことは、DNPが今後生み出す価値の幅を広げていくはずです。

既存の常識にとらわれないチャレンジから、

さまざまな気づきが得られました

|

|---|

情報イノベーション事業部 EXPO2025センター 企画開発本部

片野 光彰(みつあき)

一級建築士の資格を保有し、佐藤とともに展示物の企画・設計・制作、社外の建築チームとの調整などを担当した片野。「建築に携わってきた中で、万博パビリオンのように取り組む機会がめったにない展示物に関われることに興奮した」と語る彼ですが、従来の業務とは勝手が違う部分も大きかったようです。

「クラゲ館のプロジェクトは、受託案件と異なり、多くの関係者との対話を通じて全員が合意する基準を一から作り上げる必要がありました。普段私たちは常に、あらゆる案件で高い安全性を追求していますが、今回は万博という大規模かつ長期的なイベントの特性を踏まえ、これまで以上に多角的な視点から安全性を確保する必要がありました。」

中島さんたちのイメージを具現化するにあたり、ユーザビリティや芸術性の追究に加え、高い安全性の確保も求めた片野たち。中でも記憶に残る展示物を尋ねると、次のような答えが返ってきました。

「大屋根にぶら下がる、クラゲを模した<ミドルクラゲ 海月(うみつき)>です。美術家の長坂真護(ながさか まご)※3さんと中島さんらのコラボレーションによる興味深い展示物なのですが、実は建築の視点で言うと非常に難しいオブジェクトでした。

|

美術家・長坂真護氏と中島プロデューサーらのコラボレーションによる、ごみアート作品<ミドルクラゲ 海月>。世界各地で集めたPETボトルのごみでつくっていて、関わった皆さんの未来への思いや夢、願いが書き込まれている。 |

ゆらぎのある形状の大屋根からどのように展示物を吊るすか、展示物の重量で屋根が破損しないか、強風対策をどうするかなど、安全面での課題が多くあったのです。一方で、過剰に補強材を使うと芸術性が損なわれてしまいます。通常なら『ぶら下げるのはやめたら? 』という声が出てもおかしくなかったと思います。

しかし、そこで諦めず、社内外の関係者と何度も議論を重ね、芸術性を損なわず、安全面も確保できるというギリギリの線を突き詰めました。その過程で、意匠面・構造面で多くの助言をいただいた社外の建築チームや、安全性を担保するためにフレーム部分はDNPがつくることに理解を示してくださった長坂真護さんには、大変感謝しています。」

- ※3 長坂 真護氏:日本の社会活動家・アーティスト。福井県福井市出身。MAGO CREATION代表取締役。

ほかにも「展示体験という点でぜひおすすめしたい」と片野が挙げたのが、地下スペースにある<わたしを祝う>です。

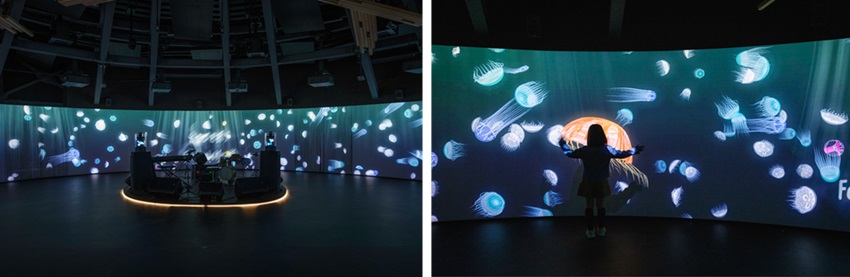

「360度スクリーンに囲まれた映像・音響空間での圧倒的な没入感の中で、来場者に感動体験を提供する展示です。映像の音響とミュージシャンの演奏が不協和音とならないよう設計に配慮したり、映像とセンサーを連動させて来場者の動きと演出が呼応するようにしたり、映像シーンに応じて照明演出を採り入れたりと、さまざまな工夫を詰め込んでいます。ぜひ実際に会場に足を運び、ご自身で体験してみてください。」

|

ほの暗い空間で音に耳を傾ける前室の<わたしを聴く>から打って変わり、映像・音楽・照明を駆使したイマーシブ(没入型)な演出で、生命の誕生や多様な個性の素晴らしさを伝える<わたしを祝う>(写真左、右)。 |

開幕後の現在も、定期的なメンテナンスのために会場に通い続ける片野。「展示物の状態から、来場者の方々が体験を楽しんでいただいた様子が目に浮かぶ時があります。そんな瞬間に立ち会えるのは、私の役得ですね」と目を細めました。

田井、林、佐藤、片野のほか、部門を横断して多くのDNP社員が関わる本プロジェクト。その一人ひとりが「創造性の民主化」というコンセプトのもと、“違い”や“対話”の価値を見つめ直しながら、多様な人が関わり合う新しいコミュニケーションの形を探りました。

その中心となったのが、視覚・聴覚・触覚を横断するインタラクティブな仕組みや、来場者の身体的な動きと展示が呼応する体験の設計です。来場者は自らの感覚を通じて「展示」と関わり、その関わりが空間全体に広がっていく——。そのとき「人」と「建築」「展示」が響き合う場にいることに気づくでしょう。

クラゲ館は、順路や遊び方などの説明をあえて少なくしています。それは、来場された方が「説明を受けて体験する」のではなく、その場に立ち、一人ひとりの感覚で“気づき”を得ていただきたいという狙いからです。

DNPが中島プロデューサーと取り組む「創造性の民主化」は、コンセプトだけにとどまらず、クラゲ館での体験設計を貫く思想となり、共創の行動指針として機能しています。私たちDNPは、これからも“共に奏で”、“共に生きる”未来社会の実現に貢献していきます。

DNPの皆さんと育んだ共創プロセスこそが、ポスト万博への第一歩なのかもしれません

|

|---|

「いのちの遊び場 クラゲ館」プロデューサー 中島さち子さん

人の心を打つイベントは、規模や予算ではなく、どんな人たちがどんな思いで関わってきたかというプロセスに本質的な価値が宿るものです。その思いは、多くの人を巻き込み、対話を重ねることで磨かれ、やがて強いメッセージとなって社会に広がっていきます。

今回、私がプロデューサーを務めた「いのちの遊び場 クラゲ館」も、まさにそうしたプロセスを経て生み出されました。それは決して私一人の意見で形づくられるべきものではなく、多くの企業や団体、個人が多様な視点や価値観をぶつけ合い、練り上げていく対話の積み重ねによって、少しずつ輪郭を帯びてきたものです。そうした時間をともにした仲間たちにはある意味“ファミリー”のような感覚さえ抱きますし、中でもコミュニケーションのハブとしてファシリテートしていただいたDNPさんの存在は非常に大きかったと感じています。

とは言え、初めからそうした関係性が築けたわけではありません。2023年の「HANAZONO EXPO」でクラゲの法被をきて踊りながら練り歩いたり、展示物のプロトタイプで実際に遊んでみたり、そうした会議室内外でのアクションを通じて距離感が縮まり、メンバー同士が“身体的でノンバーバルなコミュニケーションができる”ようになっていった部分も大きかったと感じます。

その意味では、今回こうしたポジティブなコミュニティを構築するプロセスを生み出せたことこそが、「いのち輝く未来社会のデザイン」につながる最も大きな価値なのかもしれません。そこで中心的な役割を果たしたDNPさんとの次のプロジェクトも、とても楽しみです。

- ※記載された情報は公開日現在のものです。

- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)

- Linkdin

- メール

- URLをコピー

- 印刷