未来の役所ってどんなカタチ? DXの専門家と語り合う「メタバース役所」の可能性

- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)

- メール

- URLをコピー

- 印刷

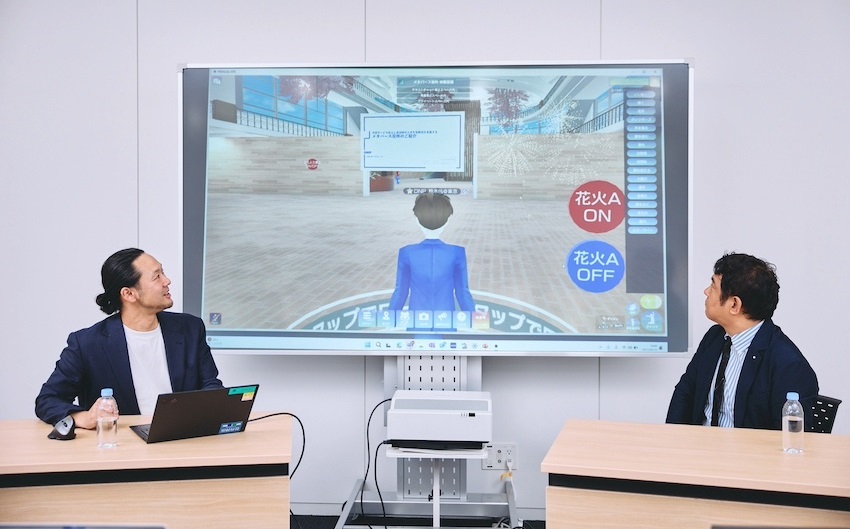

インターネット上の仮想空間に“役所”を設置し、各種申請などの手続きや生活についての相談を受け付けるDNPの「メタバース役所」。時間や場所にしばられない行政サービスのあり方が、住民、自治体の双方から注目されています。メタバース役所は、未来の役所の姿をどう変えていくのでしょうか。三重県をはじめ、さまざまな自治体のデジタルトランスフォーメーション(DX)に携わってきた株式会社うるらの田中淳一さんと、メタバース役所を担当するDNPの鈴木佑が、行政DXのあるべき姿、そしてメタバース役所の可能性を掘り下げました。

目次

- 港区や江戸川区でも導入。メタバース役所の魅力は?

- 行政サービスをシェア? 自治体の「共同利用」が生み出す世界

- 「オフ会」も盛り上がる? メタバース役所がつくり出す“アナログな”機会

- 住民と役所の距離を縮める? 「誰ひとり取り残されない」ためのDXとは

|

|---|

- 【プロフィール】(写真右から)

田中淳一(たなか じゅんいち)さん

株式会社うるら 代表取締役会長。三重県 前最高デジタル責任者(CDO)。(一財)全国地域情報化推進協会 参与、三重県明和町 顧問、東京都小平市 デジタル政策参与、山形県大石田町 デジタル政策参与、内閣府 地域活性化伝道師、総務省 地域力創造アドバイザー、総務省 地域情報化アドバイザー、デジタル庁 シェアリングエコノミー伝道師、情報経営イノベーション専門職大学 客員教授なども務める。

鈴木佑(すずき ゆう)

大日本印刷株式会社 コンテンツ・XRコミュニケーション本部 XRコミュニケーション事業開発ユニットビジネス推進部。「メタバース役所」のプロダクト企画を担当。

港区や江戸川区でも導入。メタバース役所の魅力は?

――メタバース役所とは、どういったサービスなのですか?

鈴木佑:自治体における「電子申請のサポート」「各種相談」「市民交流の場」といった機能や体験を、インターネット上の仮想空間で提供するものです。ユーザーは、ウェブブラウザ経由で3Dの仮想空間にアバター(自分の分身として表示されるキャラクター)で参加し、自治体職員のアバターに相談したり、住民同士でコミュニケーションを取ったりすることができます。

――いわゆる「役所でできること」がネット上でできるのですね。

鈴木:物理的・時間的な制約を超えやすく、心理的なハードルも下げやすいというメタバースの特長を活かしています。「心理的なハードル」とメタバースのつながりについて、やや分かりづらい側面があるかもしれませんが、要はアバターを活用することで相談や会話のハードルを下げられるんですね。例えば、直接窓口に行くことが難しい住民の方や、面と向かっては相談しにくいことを持つ住民の方にとって、メタバース役所は行政サービスの利用しやすさを高めるサービスだと考えています。

――DNPがなぜ「メタバース」に注力しているのでしょう?

鈴木:印刷用の情報を「加工」する高い技術を活かしています。DNPとして、情報をどう効果的に見せるかと考えるのは、紙もWebサイトも、バーチャル空間でさえも、同じように重要だと考えています。

DNPは、1990年代から動物園や遊園地の実写映像を使ったVRコンテンツを制作しており、その後も例えば、車などの3DCADデータをマルチメディアカタログのシミュレーションに対応させたり、より没入感のある鑑賞体験ができるアート作品の表現を追求したりと、さまざまな取り組みに情報加工技術を活用してきました。

このような取り組みの延長線上にXR(Extended Reality)コミュニケーション事業があり、これを未来のインフラとして社会実装し、新たな体験価値と経済圏を創出するという目標を掲げて進めています。

――そういうつながりがあったんですね。メタバース役所は東京をはじめ、全国で導入が広がっていますが、具体的に現在、どのような形で導入されていますか?

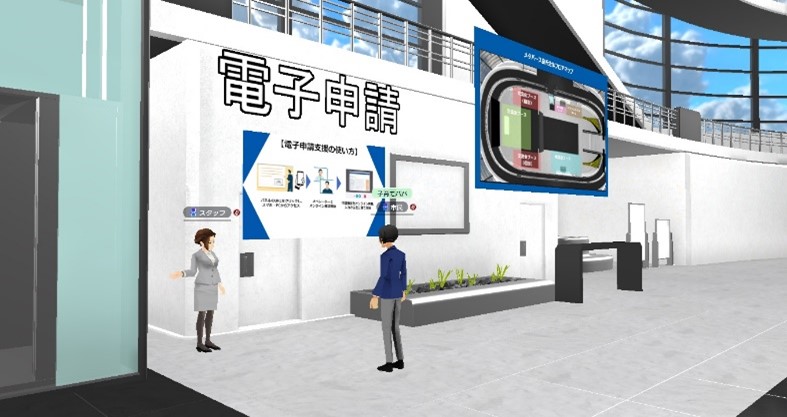

鈴木:例えば、東京都江戸川区では、新庁舎への移転計画と並行する形でメタバース全庁化が計画されています。2023(令和5)年には、「究極のバリアフリー」の実現を目的として、新庁舎の竣工に先立つ形で江戸川区「メタバース区役所」を開設しました。すでに健康や子育て、福祉に関する電子手続きや相談業務が始まっています。

|

江戸川区「メタバース区役所」の外観(左)と受付(右)の様子 |

東京都港区では、区内5箇所に続く6番目の総合支所として「メタバース総合支所」が開設されました。「リアルな総合支所に行かなくても大丈夫」をコンセプトとし、オンラインでの申請手続きの入力などを支援するサービスを実施しています。

|

港区「メタバース総合支所」の総合案内(左)、問い合わせ・相談・行政手続支援の様子(中央)、バーチャル空間での交流の様子(右) |

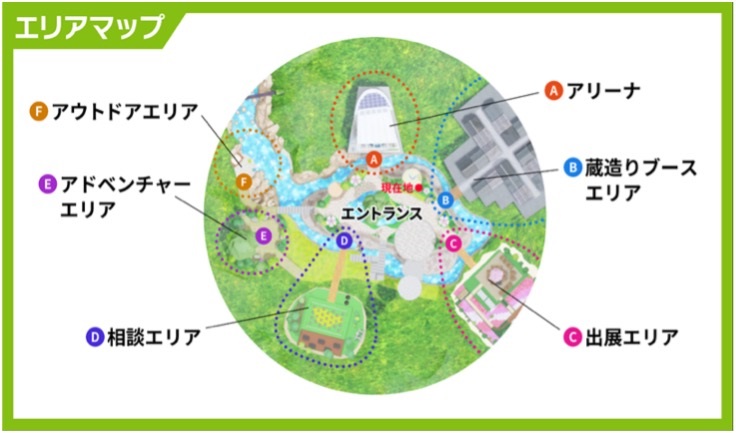

埼玉県は、地域の魅力を発信するという目的で、観光スポットや街並みを仮想空間で再現した「バーチャル埼玉」を運用しており、2024(令和6)年度のリニューアル時からDNPが支援しています。メタバース役所のシステムとノウハウを活かして、魅力の発信にとどまらず、県庁内の11部署が横断的に活用する空間になりました。例えば「相談エリア」では、会話が他のユーザーに漏れないような、プライバシーに配慮した鍵付き相談室を用意しています。

|

「バーチャル埼玉」のエリアマップ。2024(令和6)年度のリニューアルで「相談エリア」「出展エリア」などの3エリアを増築。 |

行政サービスをシェア? 自治体の「共同利用」が生み出す世界

――田中さんはさまざまな自治体のDXを推進し、行政側の事情を深く知る方として、今回対談にご参加いただきました。メタバース役所というプロダクトについて、どのように感じましたか?

田中淳一さん:1つのメタバース役所を複数の自治体で共同利用できれば、行政サービスがより拡充されそうですよね。

例えば、メタバース役所を「共同利用空間」としてシェアしていれば、同じ仮想空間にいながら異なる自治体のサービスが受けられる。あるいは、仮想空間上の行政サービスを事前に体験することによって引っ越し先の自治体を決める。今後はそんなことも可能になっていくのではないかと。

鈴木:メタバース役所も、自治体の経済的な負担をおさえながら、行政サービスを拡充できるような仕組みとして「共同利用モデル」を提供しています。

余談ですが、私の好きな映画『サマーウォーズ』では、仮想空間の中で行政サービスが受けられるだけでなく、経済活動もできるような世界が描かれています*1。メタバース役所の「共同利用空間」の活用を第一歩として、住民がメタバースをより頻繁に利用するようになると、そうした世界も近未来に実現するのではないかと思っています。

- *1:作中では「OZ(オズ)」というプラットフォームにさまざまな行政機関や自治体が窓口を置き、納税や住民登録、パスポート発行、婚姻届などの各種手続きを行っている。

|

|

田中さん:災害からの復旧・復興との相性も良さそうです。例えば、地震や洪水などの自然災害で、メタバース役所を共同利用している自治体の一つが被災した場合でも、他の自治体の職員がメタバース上で業務をサポートすることができますよね。

東日本大震災や能登半島地震では、被災地の自治体に全国の自治体から職員が派遣されましたが、メタバースならそうした支援も実現しやすいはずです。

「オフ会」も盛り上がる? メタバース役所がつくり出す“アナログな”機会

――メタバース役所の開発プロセスでは、住民が役所に相談する機会を増やすことも重視されたとか。

田中さん:確かに、自治体職員に相談したり、交流したりする機会は増えそうですよね。

私が三重県庁にいた頃、不登校の児童と向き合う部署から、「デジタルツールを活用してより活発に児童とコミュニケーションを取りたい」という相談が寄せられたことがあります。子どもが普段接点のない職員と対面で会話するのに心理的なハードルを感じているのが分かる一方で、新たなサービスやツールを導入できる予算はない。そんな状況のなか、県庁で導入済みだったZOOMのアバターや画面オフのままで会話できる機能を活用したところ、お互い楽に話せるようになったということがありました。メタバースではありませんが、デジタルツールが相談や交流の機会を生み出した一つの事例かと思います。

鈴木:先ほど紹介した「バーチャル埼玉」も、不登校の子どもの支援に活用されています。こちらは、リアルとメタバースをうまく使い分けながらコミュニケーションを取っています。またDNPは、不登校の子どもをはじめ、若者たちの居場所づくりにフォーカスした取り組みも行っています。東京都や静岡県に不登校の子どもを支援するプラットフォームとして導入していただき、利用した児童・生徒のコミュニケーションや行動にポジティブな変化を生んでいます。

田中さん:テクノロジーの力で住民をエンパワーメントする(力や自信を付けさせる)。とても行政らしい取り組みですよね。

――デジタルツールの活用と聞くと、「既存の手続きがどれだけ効率化されるのか」という視点で考えがちですが、相談や交流といった「アナログ」な部分がフォーカスされるのは面白いですね。

田中さん:将来的に、行政の支援や手続きを全て把握したAIエージェント(自律的に意思決定する代理人のようなシステム)が、住民に代わって必要な手続きや権利の行使をしてくれる世界が実現するはず。そういう世界において、メタバースはむしろ「人間にしかできないこと」をサポートする存在になっていくのではないかと思っています。相談や交流の場を増やす、というのはその一つのあり方です。

例として正しいかどうか分かりませんが、マラソン大会の給水所で水を渡してくれるのは人であってほしい、と私は感じます。水を渡すだけならロボットにもできるけれど、人間なら声をかけたり、微笑んだり、手を振ったり、あたたかみのあるコミュニケーションを取ってくれる。だからこちらも「頑張って走ろう」と思えるわけです。

|

|

そうした触れ合いの延長線上にメタバースが広がっているんじゃないかと。時間や場所の制約を超えて、いつでも、どこでも誰かと触れ合える空間が拡張していく。SNS上の人格、職場の人格、家庭の人格など、さまざまな「レイヤー」を生きている現代人の姿を考えると、十分あり得る世界だと思います。

鈴木:メタバース役所の基本機能の3本柱「手続きの支援・相談・交流」のうち、特に「相談・交流」は今後強化したいカテゴリです。人間と人間の触れ合いではありませんが、実際にメタバース役所で、法律などの専門知識を持つAI相談員に生活の悩みを相談できるサービスの実証も行っています。

田中さん:特に役所への相談内容はプライバシーに関わるものが多いですから、職員と対面で話しにくい住民にとって、メタバース役所は使いやすいのではないかと思います。

銀行が近年、窓口業務をATMとアプリに集約し、実店舗では投資やローンなどのコンサルティングを強化しているように、自治体職員が住民の相談を受けたり、住民と交流したりすることの重要度はますます増していくでしょうから。

――住民と職員が活発に相談・交流する様子は想像できたのですが、「住民同士の交流」も増えていくのでしょうか?

田中さん:離れたところに住んでいる人たちと交流して、自分が住んでいない土地や人に愛着を持つ、みたいなこともできるでしょうね。

そして、メタバース役所上で住民同士の交流頻度が高まった結果、それが「オフ会」のようなリアルの交流につながるというケースも考えられそうです。

リアルな場で1年に1回会話するだけじゃなかなか盛り上がらないけれど、普段からある程度接点があれば、会うときの価値がより高まって「じゃあオフ会やバーベキューでもやってみるか」となるわけじゃないですか。

住民と役所の距離を縮める? 「誰ひとり取り残されない」ためのDXとは

――「相談・交流」について掘り下げると、これは行政側にとってもメリットがあるのでしょうか?

田中さん:住民と役所の距離が縮まることは大きなメリットです。

インタビュアーさんに逆にお聞きしたいのですが、今住んでいる街の役所を「身近」に感じますか?

――行く機会も少ないので、そこまで身近に感じていないかもしれません。

田中さん:実は役所って、さまざまな手続きが必要な高齢者や子育て世代以外の住民とは、基本的に接点が少ないんです。だから、どうしても距離が生まれてしまう。役所は社会と分断されて住民のニーズを汲み取りにくくなり、住民もあらゆることが「税金を納めるだけで」行われるのがあたりまえだと思ってしまう。

でも、今後人口や税収が減っていくなか、役所だけの力で、既存のインフラを維持しながら新しいことをやるのはどう考えても不可能です。住民と役所の関係を問い直し、住民と役所が共創しながらルールメイクしたり、コンテンツをつくり出したりしなければなりません。関係人口*2とも言いますが、地域づくりに関わる人をどう増やすか、全国の自治体で今後ますます課題になってくると思います。

- *2 関係人口:さまざまな形で自分が住んでいない地域の形成に関わる人々のこと。

|

|

――そういう点でも、メタバースなら住民を巻き込みやすいということでしょうか?

田中さん:「巻き込む」ではなく「目線を合わせる」と表現したいですね。アバターを活用するメタバースなら、よりフラットにコミュニケーションを取れると思うので。

鈴木:実際に、ある研究によると、アバターを使うと自己開示が促されるという効果があったそうです。メタバース上では職員と住民の距離を縮めるような効果があるのかもしれません。

田中さんにお聞きしたいのですが、デジタルツールを活用して住民との関係性を変えたいと考えている自治体は多いのでしょうか?

田中さん:そこは何とも言えません。先ほどお伝えしたような人口減・税収減にともなう影響は、すでにさまざまな統計やレポートで指摘されています。ですから、(未来から現在を見る)バックキャスト的に「いつまでに、どんな状態をめざすのか」を決めている自治体であれば、その課題感にたどり着いているのではないかと。

逆に、(現在から未来を見る)フォアキャスト的に、過去と現在の課題のみを解決しようとしている自治体は、そこまでたどり着いていない可能性もあるでしょう。

DXに向き合う姿勢も前者と後者では違います。前者はより本質的にDXを活用できる一方で、後者は「余裕があれば使う」「全職員のアカウントを買ったのに誰も使わない」みたいな状態になりがちです。そもそも、ほとんどの自治体は余裕があるように人員配置されていませんから、現状で余裕がないのはあたりまえですよね。

鈴木:なるほど。さまざまな自治体でDXを遂行されてきた田中さんならではの視点ですね。

田中さん:デジタルツールありきで考えてはいけないんです。デジタルツールを使うだけで、魔法のように何かが一瞬で解決するわけではありません。まずやるべきは課題の棚卸しと適切な現状分析、ゴール設定。そのうえで、どんなツールを選ぶかです。私も自治体職員向けの研修では「ツールありきで考えてはいけない」と伝えています。

鈴木:こうしたDXのリアリティは、メタバース役所の魅力を自治体に訴求する局面でも活用できそうだと感じました。DXを推進する部署でも、メタバースというコミュニケーション技術の活用自体を知らない職員の方は少なくありません。だからこそ、将来的な課題感やゴールと関連づけて語ることで、より“納得感”が生まれるのではないかと。

田中さん:そうですね。その意味で、メタバース役所は住民と行政の距離を縮める新しい接点にもなり得ると思っています。住民一人ひとりの声が届きやすくなり、行政サービスがより身近で、より柔軟なものへと進化していく。

そうした環境が整えば、人に優しく、「誰ひとり取り残されない」社会の実現にも、着実に近づいていくのではないでしょうか。

|

|

- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)

- Linkdin

- メール

- URLをコピー

- 印刷