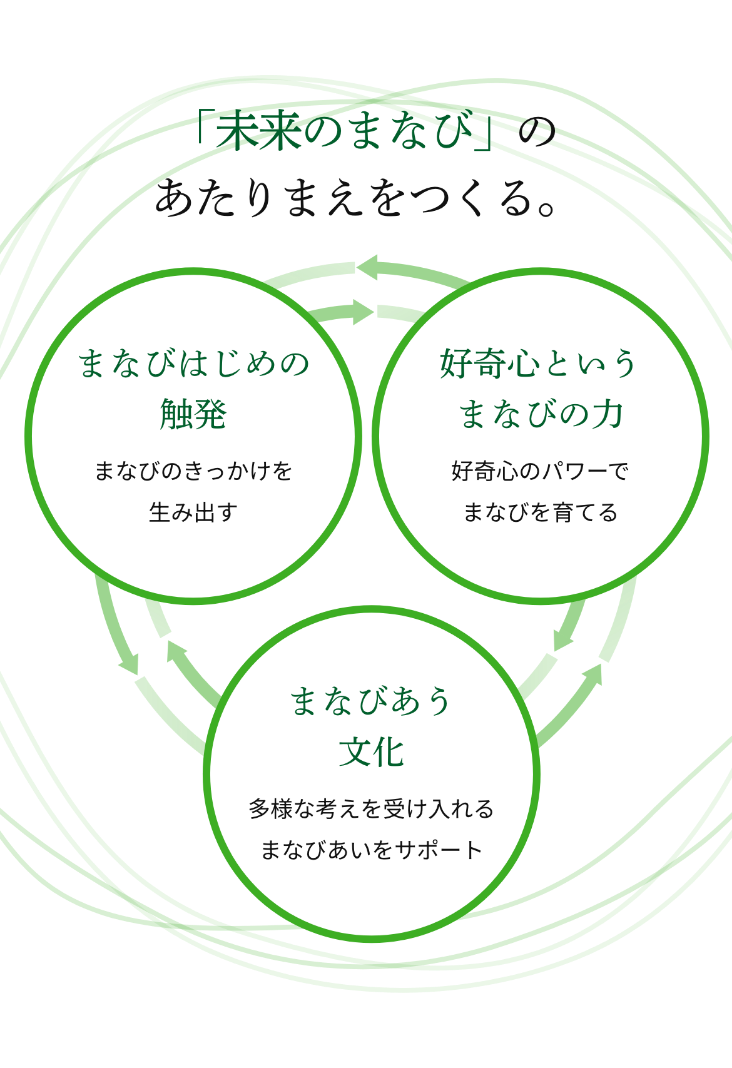

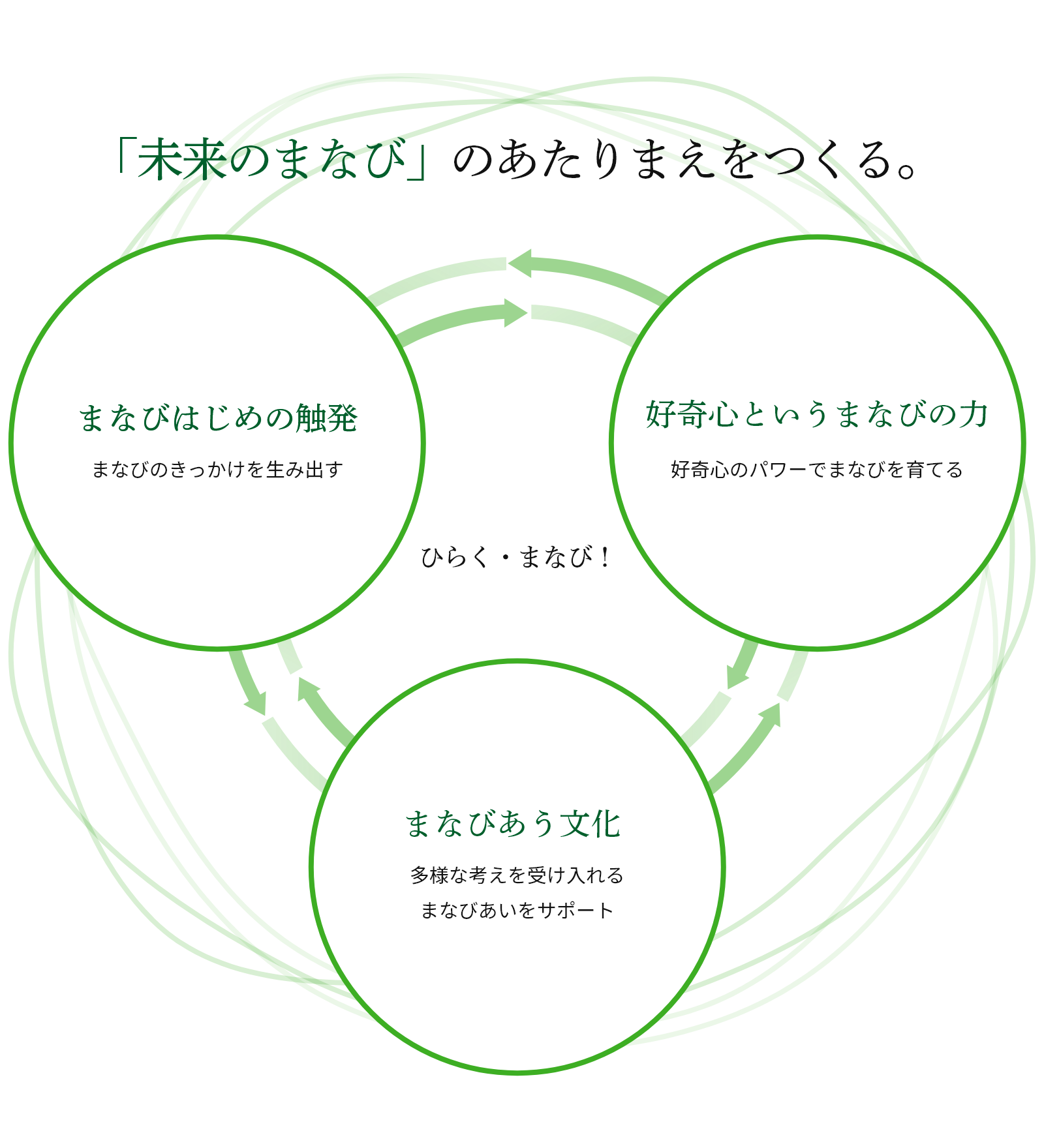

ひらく・まなび!

大阪・関西万博への参画を契機に

DNPは、誰もが学び続ける時代において、

人々の「未来をつくりだす力」を高めます。

サイエンスやテクノロジー、文化、芸術、経済等の分野を横断し、社会課題解決力を養う「STEAM教育」(*)など、より良い未来をつくる原動力として「まなび」が注目されており、学校だけでなく社会全体での「まなび」への関わりがひろがっています。

DNPは、「知」や情報と人々との出会いをひろげてきました。進化するテクノロジーをこれからもさらに活用し、多様な価値観・文化を持つ世界の人々がつながり合い、刺激し合う「まなび」の機会をすべての世代にひらいていきます。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする大阪・関西万博への参画を契機として、「未来のまなび」の魅力を高める取り組みを進めることで、多くの共創パートナーとご一緒したいと考えています。

- *STEAM教育:Science・Technology・Engineering・Art(s)・Mathematicsの5つの領域を対象とした教育理念

#01

好奇心に応えて

「学びのタネ」を育てる

何かにワクワクする体験は、興味や好奇心を引き出し、広げてくれます。

DNPは、一人ひとりの「学び」のきっかけとなる機会をつくります。

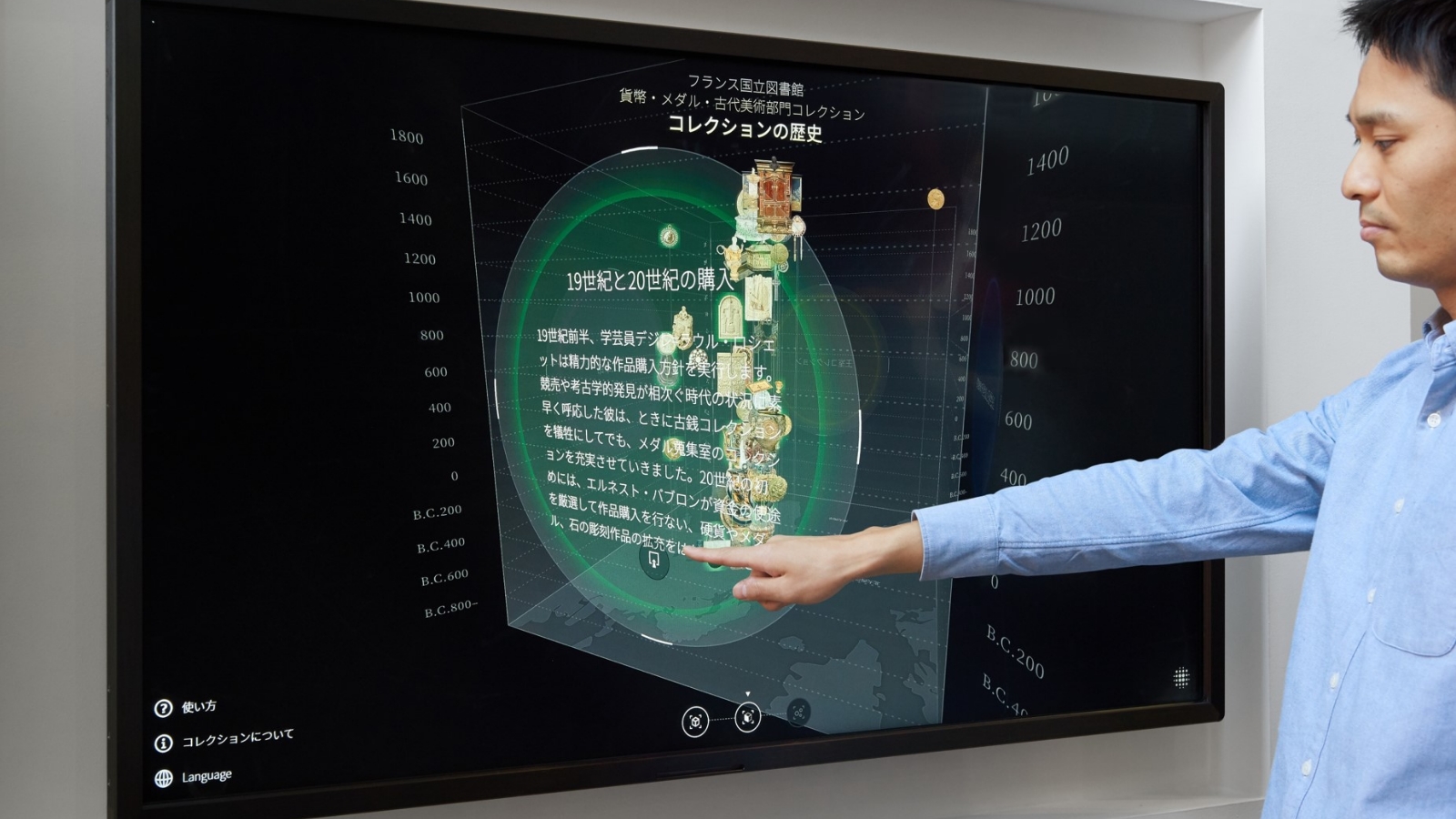

新しい鑑賞体験により、文化財や芸術作品から

興味を広げて、深い理解につなげる

©DNP Dai Nippon Printing Co., Ltd. 2021, with the courtesy of the Bibliothèque nationale de France.

©DNP Dai Nippon Printing Co., Ltd. 2021, with the courtesy of the Bibliothèque nationale de France.

日々の暮らしからは遠い存在に感じる文化財や美術作品も、最先端のデジタル技術を活用してすることで、いつでもどこからでも鑑賞できたり、多様な情報に触れたりできて、思いがけない魅力や自身とのつながりを発見できるかもしれません。DNPは印刷プロセスで培った技術で新しい鑑賞システムによる学びの体験を創出し、知的好奇心の扉を開きます。

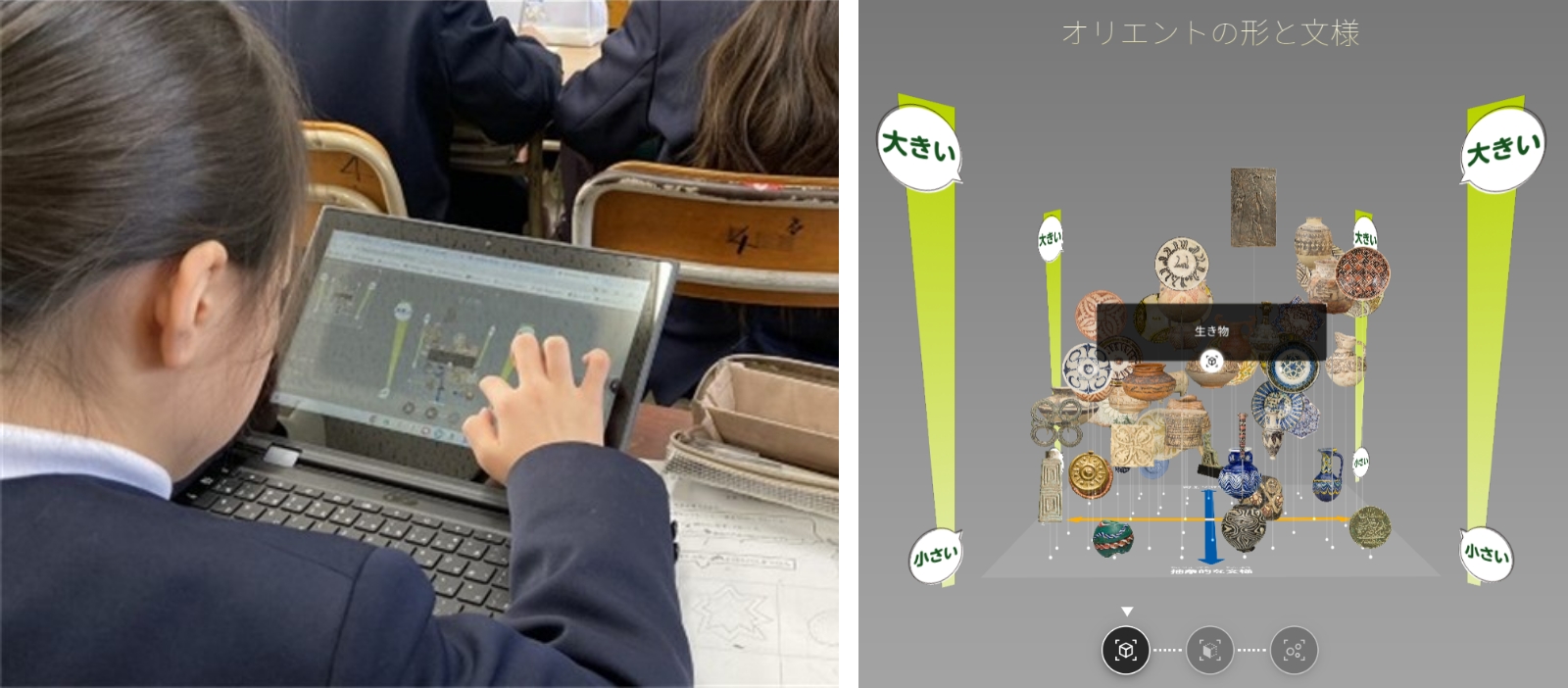

小学校の授業で活用

子どもたちの探究力への学習効果を検証

インターネット経由で利用できる「みどころキューブ® SaaS型」を使用。

インターネット経由で利用できる「みどころキューブ® SaaS型」を使用。

地域の美術館が所蔵する作品のデジタルデータを搭載した「みどころキューブ」を小学校の授業で使用しました。授業に参加するまでは「美術って何だろう?」と思っていた子どもたちも、タブレット端末を使って教室から美術作品にアクセスすることで、「美術ってこんなにきれいだったんだ!」と気づき、美術に興味を持つ新たなきっかけとなりました。

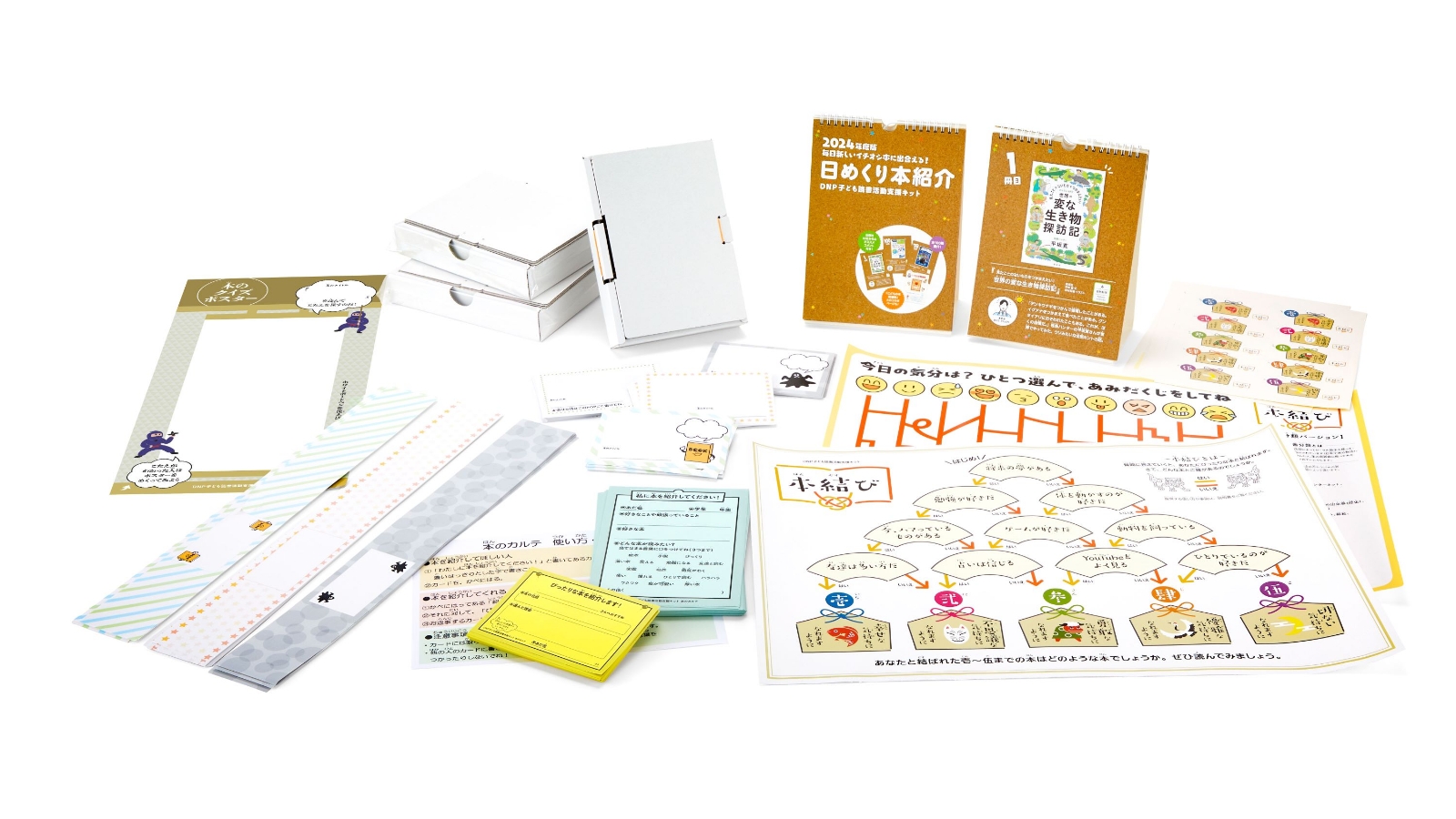

本に出会う「きっかけ」を増やして

子どもたちが主体的に読書を楽しむ環境をつくる

本のクイズポスター:ゲーム感覚のレクリエーションツールで、本から答えを探し、本の読み方や調べ学習を学ぶ。

本のクイズポスター:ゲーム感覚のレクリエーションツールで、本から答えを探し、本の読み方や調べ学習を学ぶ。

子どもの頃(*1)の読書体験は、考える力や心の動きを高める傾向があるとされています。しかしながら、日本国内の自治体の27%以上(*2)には書店がなく、本に触れる機会が減っているのが現状です。すべての子どもが本に親しめる環境を整えることは、社会として解決すべき重要な課題であり、学校や公共の図書館の役割も大きいと言えます。DNPは子どもたちの読書への関心や興味を高め、主体的な読書活動を支援するツールの提供を通して、継続的に子どもたちが本に触れ、自発的に本を楽しむきっかけをつくります。

- *1小学校高学年、中学校、高校を指す

- *2出版文化産業振興財団(JPIC)調べ 2024年3月時点

「DNP子ども読書活動支援キット 小学生版」。

主に小学校4年生以上を対象とした全7種のツールで構成。

「出会うべき本と、出会える世界へ。」

読みたい本が、読みたいときに、読みたいかたちで届く

出会うべき本と、出会える世界へ。:2分50秒

本は時に、人生を変えたり、心の支えになったり、夢をくれたりすることがあります。DNPは、一人ひとりにとって大切な「本と出会える機会」を守り、つくり続けたいと考えています。

データ分析力と1冊から印刷できるプリントオンデマンド技術により、作り過ぎを減らし、多様な本の出版をサポート。本のライフサイクルに関わる出版・印刷・流通・書店等の企業と連携し、業界の構造改革にも取り組み、「読みたい本を、読みたいときに、読みたいかたち」で届け、豊かな読書体験をつくります。

#02

自ら課題を見つけ、探究し、社会とつながる

変化の激しい時代における「学び」は、単に知識を得ることだけではなく、

自ら問いを持ち、考え、主体的に行動するための力と言えます。

探究学習により、児童・生徒の視野を広げ、

社会とつながる力を育む

近年、教育現場において「探究学習」へのニーズが高まっています。日本の学習指導要領では2020年以降、児童・生徒が新しい時代に向けて「主体的・対話的で深い学び」を育む授業の実施が提唱されています。

DNPは小・中・高校におけるSTEAM教育(*3)に代表される探究的な学習機会の豊富な授業プログラムの開発や、社員による出張授業などを通じて、主体的な学びの機会の提供に取り組んでいます。

学習の進捗状況や採点結果など、デジタル技術を活かして蓄積した「学び」のデータをもとに、子どもたち自身の振り返りや気づきを促すとともに、教員の指導力向上や次の学びに活かす仕組みづくりを進めています。子どもたちの学びの状況が、テストの点数だけではなく、総合的な“見取り”として評価される「新しい学び」にご期待ください。

- *3STEAM教育:Science・Technology・Engineering・Art(s)・Mathematicsの5つの領域を対象とした教育理念

高校生と社会人がともに学び合い、

「自ら問いを立てる力」を養う

プログラム開発のための実証実験の様子。

プログラム開発のための実証実験の様子。

DNPは、高校生と社会人が一緒に学ぶ「STEAM型1次世代育成プログラム」の基本モデルを開発(*4)しました。

このプログラムでは、社会で必要な「自ら問いを立てる力」を高校生が身につける授業カリキュラムを企業の社員と協力して設計・運営します。

学校と企業をつなぎ、年代を越えて多様な人が関わり合い、社会課題解決を考えていきます。これによって、高校生が自分の問いを深めていくための後押しと、社会人の人材育成を同時に実現します。

- *4東京大学 生産技術研究所 次世代育成オフィス(東大生研ONG:Office for the Next Generation)が指導

次の世代を担う学生に本質的な学びを。

DNP社員の出張授業を通じたビジネス教育

ワークショップ形式で、学生が将来仕事する上で必要となる本質的なスキルや倫理等を学ぶ。

ワークショップ形式で、学生が将来仕事する上で必要となる本質的なスキルや倫理等を学ぶ。

#03

「学びの機会」を拡げて、

人生を豊かに

一人ひとりの異なるアイデアが共鳴することで、より良い未来につながります。

DNPは、多様な価値観や文化を持つ人々が交流し、学び合える機会をあらゆる世代に拡げていきます。

不登校の子どもたちの支援や海外との交流授業など、

メタバースを活用した新たな学びの機会の創出

3Dメタバース空間で交流する様子

3Dメタバース空間で交流する様子

仮想空間のメタバースでは、各利用者が自身の分身(アバター)を操作し、新しい交流を生み出します。学校の外にいる人との学び合いや共創活動など、一人ひとりの興味・関心を軸とした“新しい学び”が実現できます。

DNPは、さまざまな状況にある人々が一人ひとり自分らしく学び、多様な人々と交流できる空間をつくり、新しい学び合いやコミュニケーションの機会を増やしていきます。

一人ひとりの「学びたい」を尊重し、

学びの機会をデータドリブンで支える

アナログの紙の良さも活かしつつ、デジタル技術で一人ひとりの学習をデータで支援

アナログの紙の良さも活かしつつ、デジタル技術で一人ひとりの学習をデータで支援

同じことを学ぶにも、得意・不得意は人それぞれ。

DNPは、一人ひとりの学びの状態を表す“ポートフォリオ”として学習履歴(スタディ・ログ)をデータ化。このデータに基づいて、個々人の課題を明確化し、適切な学習支援を行う“データドリブン”な教育環境を提供しています。

国が掲げる「誰一人取り残すことのない多様な教育機会の提供」に取り組み、教育現場を支援します。

リアテンダント デジタル採点 &データ分析のご紹介動画:3分25秒

家庭や学校の外で学び合う、第三の場所

図書館等における「学びのサードプレイス」の社会実装

学校や塾、自宅だけではなく、自分が面白いと思うことをずっと学んでいられる、そんな「学ぶ場」があっても良いはず――。

そんな思いでDNPは、年齢を問わず、探究的で体験的な学びを自由に楽しめる機会や場の創出に取り組んでいます。

その一環で、図書館などの公教育施設を「学びのサードプレイス」として活用する方法を考え、学習プログラムや学びの手法を開発し、実証実験を通じてその有用性を検証(*5)しながら、子どもたちの主体的な学びを促すメソッドを開発していきます。

また、子どもたちの主体的な学びを促すプログラムも開発。テーマは「デジタルファブリケーション(*6)」「電気回路」「プログラミング」「デザイン」「アート」など。これらを活用した学習を通じて、子どもたちのさらなる可能性を引き出し、学びを深める手法も探っていきます。

- *5DNPとDNPグループの丸善雄松堂株式会社、北海道教育大学 未来の学び協創研究センターによる共同研究

- *6デジタルデータをもとに創造物を制作する技術のこと(総務省)

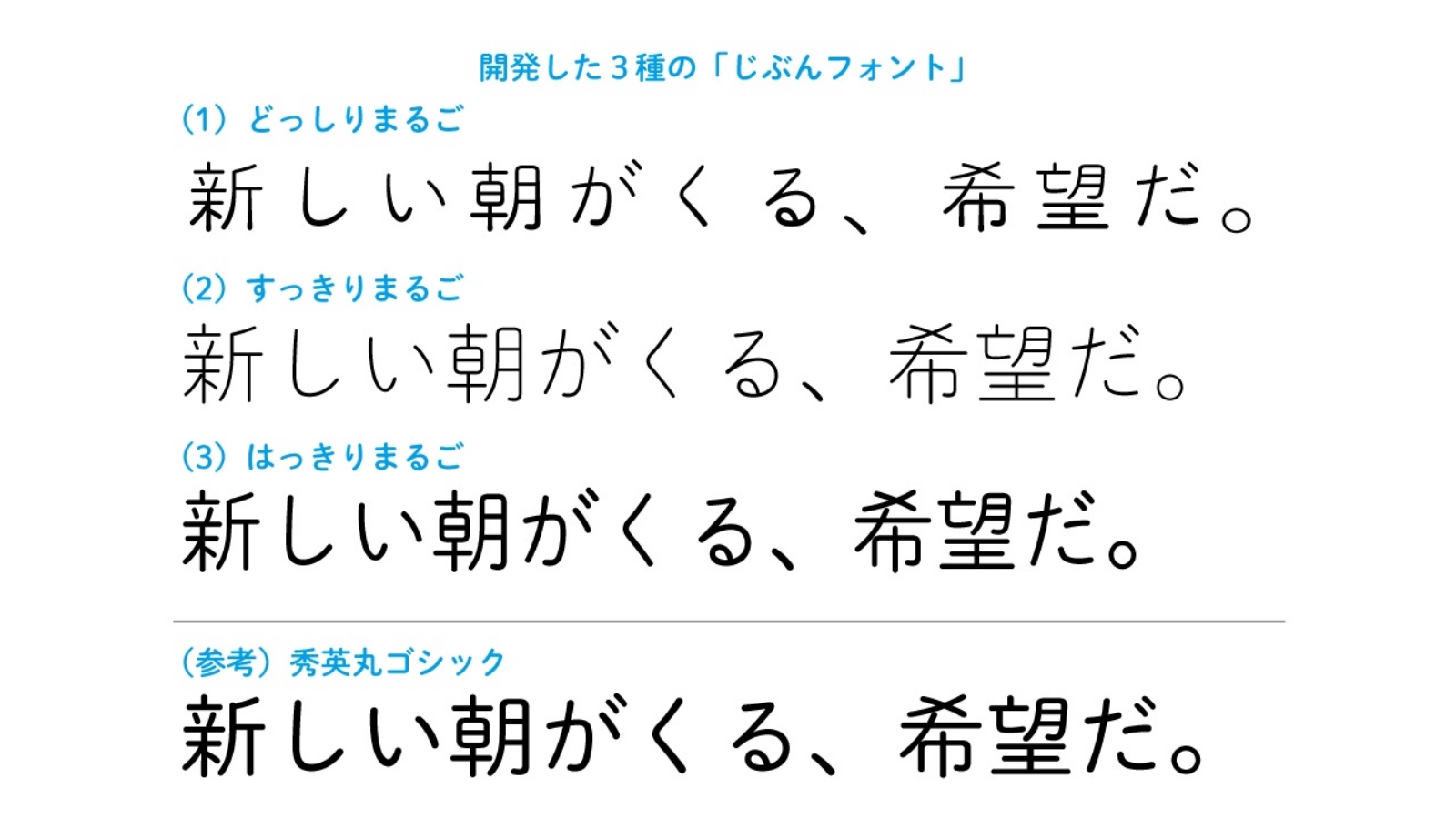

文字の読み書きの困難を解消

見やすく読みやすい「じぶんフォント」

デジタル機器が普及し、さまざまな形(フォント)で文字を読む機会が増えています。「読みやすい」と感じる文字の形は人それぞれ。DNPは、文字の判読が困難な方、学習障がいのある方にも読みやすく、一人ひとりに合ったフォントを提供したいと考えています。多様な人々のための読みやすいフォントの開発を通じて、誰もが心地よく“学びの世界”に没頭できるような環境をつくります。