ビジネスケアラーの課題解決へ、DNPとチェンジウェーブグループがめざす新たな支援のカタチ

- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)

- メール

- URLをコピー

- 印刷

急速な少子高齢化が進む日本社会で、仕事と介護を両立させなければならない「ビジネスケアラー」の支援は、企業にとって喫緊の課題となっています。DNPと株式会社チェンジウェーブグループはこの社会課題の解決に向けて資本業務提携を行い、仕事と介護の両立アクション支援サービス「MyPanorama(マイパノラマ)」を2025年7月にリリースしました。チェンジウェーブグループ代表取締役社長の佐々木裕子氏とDNPの常務取締役 金沢貴人が、協業による介護支援の新たなカタチと未来の展望についてお話しします。

目次

- 日本企業が直面する「仕事と介護の両立」の課題

- 高リスク率38.6%が示す介護知識の重要性と予防的支援の効果

- それぞれの強みを生かした協業で、介護支援の新たな仕組みを創出

- 企業の枠、介護の枠を越えた社会的変革へ

プロフィール

(写真右)

株式会社チェンジウェーブグループ 代表取締役社長

佐々木裕子氏(ささき ひろこ)

(写真左)

大日本印刷株式会社 常務取締役 ABセンター長 情報システム本部担当

金沢貴人(かなざわ たかひと)

日本企業が直面する「仕事と介護の両立」の課題

― 「ビジネスケアラー」の現状の課題について教えてください

チェンジウェーブグループ・佐々木氏(以下、佐々木):2025年に団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり、介護を必要とする人口が急増します。同時に、生産年齢人口は減少し、仕事をしながら家族等を介護する「ビジネスケアラー」が増えることが予想され、2030年には約318万人に達する*1という指摘もあります。

-

*1 出典:経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」について

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html

生産年齢人口の減少にともない人材はますます希少になっていくので、仕事に大きな影響がない形で介護と両立できるよう支援していく動きが、政府や企業から始まっています。

「仕事と介護の両立」は企業にとって非常に把握しにくい課題です。育児と異なり、介護は外部から見えにくいという特徴があります。本人が自ら言わない限り実態を把握することが難しく、企業は何をすべきか判断できないという構造的な問題があります。

さらに、まだ介護に直面していない人の6割以上*2が「介護が始まると仕事を続けられない、続けられるかわからない」という漠然とした不安を抱えている一方、両立するための知識や制度を知らないという課題もあります。

- *2 株式会社チェンジウェーブグループ「ビジネスケアラー白書2025」

―佐々木さんは経済産業省の企業経営者向けガイドラインの策定に関わられています。特に意識したことは?

佐々木:上記のような状況を改善するために企業に求められるのは、社員から声が上がるのを待つのではなく、企業側からプッシュ型の情報提供を行うような主体的な姿勢です。そこでは、経営層や管理職の理解促進も欠かせません。経済産業省のガイドライン策定に際しては、「仕事と介護の両立は差し迫った重要課題であり、企業として実態を正確に把握した上で、積極的な取り組みが求められている」という点を中心に伝えさせていただきました。

|

|

高リスク率38.6%が示す介護知識の重要性と予防的支援の効果

― DNPにおける介護支援の取り組みを教えてください

DNP・金沢(以下、金沢):DNPは「社員を大切にし、大切にした社員によって企業が成長し、その社員が社会をより豊かにしていく」という「人的資本ポリシー」のもと、多様な人材が活躍できる職場づくりを進めています。個人のキャリア形成を支援し、さまざまな状況下で制約のある社員でもキャリアとの両立ができるよう支援するとともに、企業の持続的成長の基盤を構築しています。

仕事と介護に関して2023年から継続して行っている社内アンケートでは、現に介護で困っている社員が約1割、介護に不安を感じている社員が約8割にのぼり、この高い数値が課題の深刻さを示しています。また、毎月の社内介護相談会は常に満席になるほど、関心が高まっています。

2024年9月からは、チェンジウェーブグループの、「仕事と介護の両立」を支援するeラーニング型のシステム「LCAT(エルキャット)」*3を導入し、介護知識の習得、仕事との両立の実現、多様な働き方を認め合う職場風土の醸成、休業や離職の防止による職場負担の軽減をめざしています。LCATによるDNPのアセスメントデータによれば、「現在介護を担っている」「いつ介護が始まってもおかしくない」「1~3年以内に介護が始まる可能性が非常に高い」という社員の合計が61.6%を占めており、他社平均より約10%高い結果となりました。さらに切迫度・影響度の分析では、高リスクゾーンに38.6%の人が該当する状況です。

- *3 LCATのWebサイトURL https://lcat.jp/

|

|

佐々木:DNPの「約1割の方がすでに困っていて、不安を感じている方が8割、当事者になる可能性のある方が6割以上」という状況は、日本の大企業の実態そのものではないかと思います。

DNPのような大きな企業が全社的なアセスメントを行い、現状を把握して危機感を持っていることは非常に先進的であり、ビジネスケアラーの課題解決へ大きなスタートを切っていると言えます。多くの企業ではまだ実態把握ができていないのが現状で、それ故に社員の介護問題にどこまで踏み込んでいいのか迷われている企業も多くあります。

金沢:当社の方針として、“会社の財産は人そのものである”ということを示す「人的資本ポリシー」があり、だからこそ、こうした取り組みを始めることができたのだと思います。このポリシーに基づき、社員全員が気持ちよく働くため、不安を抱えている人たちに対しても、会社の仕組みとしていろんなものを提供していこうという考え方があり、介護不安の解消もその一つだと捉えています。

― 「介護に関する知識があれば、介護体制の構築期間を10分の1に短縮できる」との指摘もあります。具体的にどのようなことが可能になるのでしょう?

佐々木:例えば、親が歩きにくくなってきた、転びやすくなってきたという場合、単に「年だから」と思って見守るという選択肢はあります。しかし一方では、要介護認定を申請して、理学療法士に来てもらったり、手すりをつけたり、リハビリをしたりという選択肢もあります。

後者を選ぶと、例えば「転んで大腿骨を折って車椅子生活になる」というリスクを回避できます。筋力をいかに維持するか、転ばないようにするかといった配慮と合わせ、“できることをしておく”ことが大事なのですが、知識がなければさらに状況が悪化してしまう可能性があるわけです。

また、急に介護が必要になった時でも、介護保険の手続きを知っていれば対応が早くなります。通常は1か月ほどかかるケースでも、知識があれば先んじてケアマネージャーに相談することで時間を短縮できる場合もあります。

さらに、介護保険の対応内容では足りない場合に保険外のサービスがあることを知っていれば、ヘルパーサービスや介護タクシーなどを利用することもできます。これにより、例えば遠方にある実家に自分が数時間かけて行って病院に連れていくのか、それとも誰かに任せて仕事を継続するのかという検討もできるようになります。

このように、選択肢をどれくらい知っているかが「仕事と介護の両立」においては重要になっていきます。実際、弊社の「LCAT」を利用された方が体制構築期間を10分の1に短縮されています。

それぞれの強みを生かした協業で、介護支援の新たな仕組みを創出

― ビジネスケアラーの課題解決に向けた協業の経緯と目標を教えてください。

金沢:DNPはさまざまな社会課題の解決に取り組んでおり、生活者と企業双方の視点から、ビジネスケアラーが直面している課題の解決を包括的に支援したいと考えています。

チェンジウェーブグループとの協業を通じて、実際のビジネスケアラーの声を反映した仕組みをつくり、より持続的で実効性の高い支援策を提供していくことが大きな目標です。自社の課題解決だけでなく、そのノウハウを私たちのお客さまにも広く展開し、より良いサービスとして提供していくことをめざしています。

佐々木:日本は世界でも最先端を行く超高齢社会です。これから世界中の国・地域が高齢化していくなかで、まずは日本が“良きモデル”をつくるべきだと考え、当社はビジネスケアラー問題の解決に向けた取り組みを行ってきました。LCATのようなツールや介護相談窓口の開催を通じて、データの集積や課題の把握はある程度できている状態です。

しかし、この大きなビジョンを実現するには、当社の力だけでは限界があります。そこでDNPの強みである膨大なデータを扱うノウハウや盤石なセキュリティ体制、社会からの高い信頼を借りたいと考え、協業に至りました。DNPの事業の規模を通じて、このソリューションを多くの企業に早くお届けすることも目標に掲げています。

|

|

―協業を通じて、お互いの会社の特徴をどう感じていますか?

佐々木:私たちの強みは“小さくクイックにスピーディーにやっていくこと”ですが、このやり方は不足が生じることもあります。そこで、DNPの緻密な設計力から多くを学んでいます。また、協業においても両者の垣根なくワンチームで進められており、大変ありがたく感じています。

金沢:チェンジウェーブグループの素晴らしさは、「仕事と介護の両立」支援の領域をいち早くビジネスとして捉え、社会課題に先駆けてアプローチされた点です。私自身、新規事業開発を担当するABセンターに所属し、多様な社会課題解決型のビジネス創出に携わってきた経験から、チェンジウェーブグループの機動力と実行力の高さが社会の変革には不可欠だと実感しています。ご指摘いただいたDNPの強みとチェンジウェーブグループのスピードが融合することで、より効果的なソリューションが生まれると確信しています。

― 「MyPanorama(マイパノラマ)」*4について教えてください

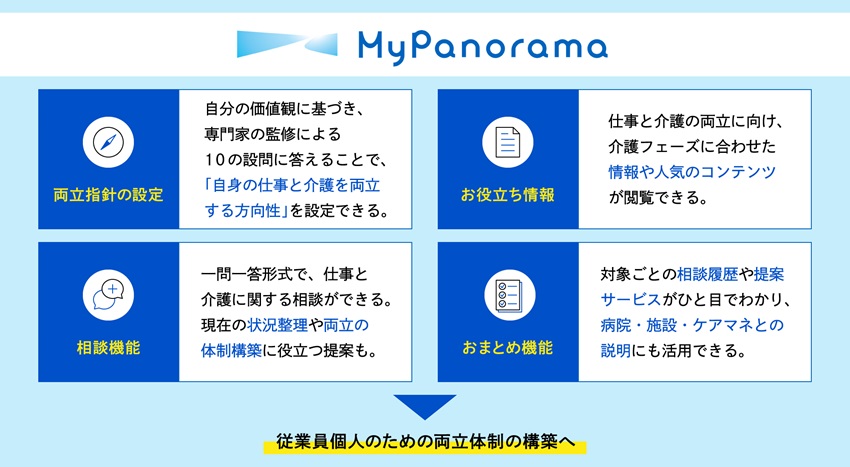

金沢:「MyPanorama」は、企業に所属する社員の「仕事と介護の両立」への準備を支援するデジタルサービスです。社員それぞれの介護における環境や状況などの情報を整理して、最適なソリューションを提案する以下のような機能を搭載しています。

○個々の価値観・生活スタイルに基づいた「仕事と介護の両立」指針の設定

○介護フェーズに合わせた情報の提供

○状況整理や両立体制の構築・強化のためのアクション提案

○相談履歴などをまとめ、病院・施設・ケアマネージャーとの連携を強化

|

|

-

*4 「MyPanorama」について、詳しくはこちら

https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20176752_4986.html

上記の利用者向け機能に加え、企業の管理者にとっては、育児介護休業法の改正にともなう企業の実施事項への対応や、社員の自律的な準備の促進、その状況を把握・管理するツールとしてご利用いただけます。

― 「MyPanorama」の開発で重視しているポイントは?

佐々木:このようなツールは、何より実際に使っていただくこと、結果として「良かった」と思っていただくことで心理的なハードルを下げることが極めて重要です。そのためにも提供する情報はより広く深くしていかなければならないと思っていますので、DNPの技術協力を得ながら、さらなるバージョンアップを図っていきます。

また、介護の話はなかなか相談しにくい領域なので、Webを通じたサービスであることの“手軽さ”は大切です。そうした意味で、インターフェイスや構造設計のわかりやすさは今後も高めていく必要があると考えています。

金沢:それは私も同感です。本サービスの本質的な価値につながる部分かもしれません。

佐々木:「介護で困っています」と誰かに直接申し出るのは勇気がいることですが、システム上で自分のペースで情報を得たり相談できたりすれば、より多くの方に支援が行き届くのではないかと考えています。

適宜アップデートしていける点もこのサービスのメリットなので、今は把握できていないニーズをリリース後も反映させながら、進化させ続けていきたいですね。

企業の枠、介護の枠を越えた社会的変革へ

― 今後の展望をお聞かせください。

金沢:ビジネスケアラーの課題解決には継続的な支援が必要です。DNPはこれまでも生活者起点のサービスについて、設計から情報の収集・分析・可視化・共有までワンストップで提供してきました。この強みを活かし、ビジネスケアラー支援でも持続可能な支援を実現していきます。

また当社は、文字の読み書きに困難がある人などに向けた識別しやすい特殊フォントの開発など、さまざまな領域で多様なニーズを持つ人々へのサポートも行っています。そうしたDNPグループ全体のさまざまなアセットを「MyPanorama」で培ったノウハウと融合し、育児支援や人手不足解消など幅広い社会課題に応える包括的なソリューションをめざしていきます。

佐々木:当社はビジネスケアラー支援にとどまらず、組織変革や多様性推進、経営人材育成、女性活躍など、幅広い分野で活動しています。今、日本社会では人口減少と高齢化が進み、「仕事」と「それ以外の生活」の境界がますます複雑になっています。

このような時代には、一人の人間がすべてをマネジメントするのは困難で、AIやDXなどのテクノロジーによるサポートが不可欠です。場合によっては、企業の枠を超えた個人向けのインフラも必要になるでしょう。

私たちはまず「介護」という難しい領域からスタートしていますが、最終的にはさまざまな生活領域で、人々が情報を適切に活用して自分らしい生き方を実現できるように全方位から支援する仕組みを実現したいと考えています。DNPと協力すれば、こうした大きな社会変革も実現できるのではないかと期待しています。

|

|

― 最後に、同様の課題を持つ企業へのメッセージをお願いします。

佐々木:実際にビジネスケアラーの支援を始めると、社員から予想以上の反響があることに驚くと思います。すでに支援を始めている企業からは「問い合わせが増えた」「長い間誰も使っていなかった介護相談窓口が満員になった」といった声をよくお聞きしますので。

今回紹介した「MyPanorama」や「LCAT」は、いずれもファーストアクションとして使いやすいサービスにしていますので、まずはそうした状況把握のきっかけとしてご利用いただければと思います。

金沢:ビジネスケアラーの問題には誰もが直面します。私自身も介護で対応に苦労した経験があり、当時このようなサービスがあれば非常に助かったと強く感じています。

介護の問題を社員個人の問題にせず、ぜひ多くの企業が会社として取り組むべき優先課題にしていただきたいと思います。企業が主体的に支援体制を整えることで、社員が安心して働ける環境を構築していただければ幸いですし、私たちはそれを全力で支援していきます。

- ※記載された情報は公開日現在のものです。あらかじめご了承ください。

- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)

- Linkdin

- メール

- URLをコピー

- 印刷