「未来志向の協業が拓く、新たなビジネスフロンティア」 ~革新と伝統の融合が生み出す、これからのサステナビリティ経営支援とは~

近年、世界各国においてサステナビリティに関連する議論が活発化し、同分野における規制が相次いで制定されています。こうしたなか、サステナビリティ経営に取り組む日本企業も増えてきました。

一方、サステナビリティ経営を進めるために何から着手すべきか分からないという企業も少なくありません。また、サステナビリティ分野における自社の課題を把握しているものの、それを解決するための施策の実行に難しさを感じているケースもあるでしょう。このような課題を解決するためには、自社の現状を客観的に把握することが第一歩となります。

この度、DNPとPwCサステナビリティ合同会社(以下、「PwC」)は、サステナビリティ経営をめざす企業を支援する目的で、サステナビリティ経営支援サービスで協業を開始しました。

今回は、協業の背景や取り組みを進めるなかで得た気づき、サステナビリティ経営の未来について、DNPの木村と富田が、PwCサステナビリティ合同会社の林氏およびリンドウォール氏と対談させていただいた内容を紹介します。

(本記事は2025年6月に取材した内容をもとに構成しています。)

参加者

大日本印刷株式会社 出版イノベーション事業部

木村 宏基 (コンテンツ・マーケティング企画推進本部 SX開発部 部長)

富田 雅代 (コンテンツ・マーケティング企画推進本部 SX開発部 事業推進課)

PwCサステナビリティ合同会社様

林 素明 様(パートナー)

リンドウォール あずさ 様(マネージャー)

DNPとPwC|サステナビリティ経営を支援するために協業

–はじめに両社の事業について聞かせてください。

DNP 木村

私と富田が所属している出版イノベーション事業部のSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)開発部は2024年4月に立ち上げられた部署で、サステナビリティの分野における新規事業開発を担当しています。

PwC

林氏

PwC Japanグループ(以下PwC)は、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における幅広い分野でサービスを提供するプロフェッショナルファームです。「Build trust in society and solve important problems(社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する)」というPurpose(存在意義)を掲げており、現在グローバルで約35万人のプロフェッショナル が所属しています。

サステナビリティ関連の課題には、PwCがサービスを提供してきた幅広い事業分野が関係します。そのためPwCでは各事業分野を横断しながら企業のサステナビリティ経営を支援するサービスを提供しています。

–この度、両社が協業し、企業のサステナビリティ経営を支援するサービスを展開していくと伺っております。そもそもサステナビリティ経営とはどのようなものなのでしょうか?

PwC 林氏

私たちがサステナビリティ経営の根幹に置いているのが、2013年にIIRC (International Integrated Reporting Council(国際統合報告評議会))が提唱している「統合思考」という考え方です。

統合思考とは「企業が長期で利益を出し続けるために、財務資本に加えて非財務資本を使って、新たな事業活動を行うなかで、そのアウトカムとして、資本を毀損することなく維持増強することで、正の循環を生み出し、企業価値を創造すること」です。統合思考が組み込まれていない経営ではアウトカムや中長期的な非財務資本の蓄積が生まれず、将来の企業価値/経営理念・ビジョンの実現ができません。

DNP

木村

私たちも同様の認識を持っています。気候変動やパンデミックをはじめとして経営環境の不確実性が増すなか、経営にサステナビリティの観点を取り入れることが一層重要になっているのです。

サステナビリティ経営を支援するためにワンストップソリューションを構築する必要があった

–この度の協業はどのようなきっかけで始まったのでしょうか?

DNP 木村

企業のSXを支援するなかで、顧客から「各種の規制対応に追われている」という話をよく聞いていました。特にビジネスをグローバルに展開する大企業は、米国やヨーロッパで次々に制定される規制への対応に大変な思いをしているようです。それらの話を聞くうちに、単独のソリューションを提供してもSX支援にならないのではないかと考えるようになりました。

|

|

(DNP 木村)

PwC 林氏

私が木村さんと初めてお会いしたのは2023年の8月頃でした。それから何度かお話をさせていただく機会があり、2024年6月にPwCがリリースした「サステナビリティ経営成熟度診断(Sustainability Value Assessment。以下、「SVA」)」サービスを紹介したときに、サステナビリティの分野で企業を支援するために力を合わせて何かできないだろうかという話になりました。

DNP

木村

林さんとの会話を通じて、「サステナビリティの考え方を企業に広めていきたい」という点で両社の思いが一致していると感じました。また、当社はお客様の課題を聞いて、ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)のような形で支援することを得意としていますが、そこにPwCさんが提供されている上流の戦略立案支援が加わることで単独のソリューションを超えた包括的な支援を実現できるのではないかと考えた記憶があります。

PwC

林氏

実は私たちもDNPさんと同様のことを考えていました。DNPさんは約150年にわたって事業を展開し、お客様との間に強固な信頼関係を構築されています。このようなDNPさんの顧客基盤に私たちのSVAを提供することで、サステナビリティ経営の重要性を今まで以上に広められると感じたのです。

–協業プロジェクトの概要および社会的意義について聞かせてください。

DNP 木村

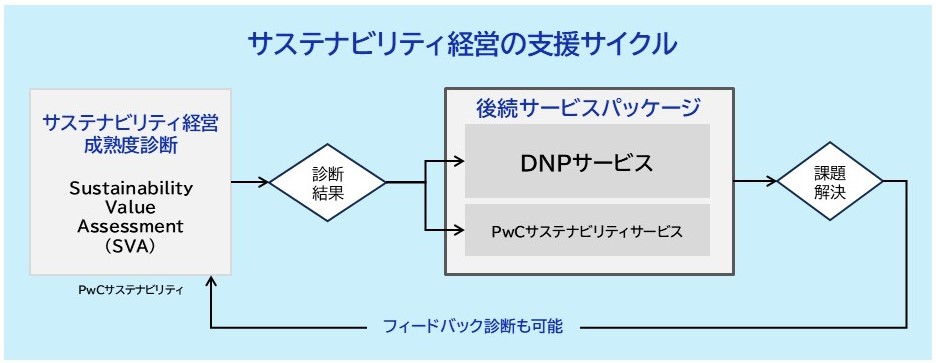

この度の協業プロジェクトでは、PwCさんのSVAを活用してサステナビリティ分野における企業のサステナビリティ経営の成熟度を診断し、特定された課題を両社それぞれの後続サービスで解決していきます。

PwC

リンドウォール氏

「サステナビリティに取り組まないといけない」という考え方は、2010年代後半から日本企業全体に浸透し始めました。現在、企業の持続可能性を維持するためのベースはできてきたと考えていますが、同時に新しい課題が認識されるようになっています。それは、次の2つです。

・ 持続可能性をいかにして財務価値につなげるか

・ サステナビリティ経営を外部からいかに適切に評価してもらうか

この度の協業を通じて、私たちはサステナビリティ経営に取り組む企業が、自社の構想や取り組みを正しくロジカルに外部に伝え、投資家との関係構築やブランディングの面で適切なリターンを得るところまでを支援したいと考えています。

PwC

林氏

サステナビリティ経営を実現するためには、財務領域と非財務領域をいかにつなげるかという観点が重要です。企業が長期にわたって存続するためには経済活動における持続可能性を維持しなければなりません。資金繰りが悪化して経営が立ち行かなくなってしまっては、非財務領域におけるサステナビリティも実現できないのです。

では、企業は財務のことばかり考えていれば良いかというと、そうではありません。財務目標の達成ばかりに向き合っていると、短期的には成功できても長期的な成功は難しくなります。これは過去の歴史から明らかです。

ここで問題になるのが、個々の企業が財務的要素と非財務的要素をどのようなバランスで考えるべきかという点です。

|

|

(PwCサステナビリティ合同会社 林氏)

DNP 木村

難しいのは普遍的な正解がない点ですよね。

PwC

林氏

木村さんのおっしゃる通りで、企業により正解は異なります。このように企業ごとに異なる正解を見つけるために活用してほしいのがPwCのSVAです。

SVAでは、PwC Japanグループにおけるサステナビリティ経営や統合報告に関する知見を活用して、企業の開示情報やヒアリングによる内容を参照し、統合思考にもとづくサステナビリティ経営を実現できているかどうかを診断します。

その上で個々の企業の課題を解決するための具体的な支援の部分で当社とDNPさんの各種サービスを活用していきます。

DNP

富田

当社はデリバリーと言われる「伴走支援」と、情報を社会に「発信」するコミュニケーションに強みを持っています。PwCさんの得意領域と当社の得意領域を組み合わせて、SVAの診断要素に沿って次のような後続の支援を展開しています。

|

|

PwC 林氏

サステナビリティ経営は、多くの企業で今後さらに重視されていくでしょう。私が過去にベンチャー企業の経営者として資金調達をした際に、企業の非財務的な要素や社会貢献の度合いをバリュエーションに織り込んで企業価値を評価してくれるESGベンチャーキャピタルや、インパクト投資家が実際に存在しておりました。

今後、サステナビリティ経営を企業価値として評価する動きは強くなっていくはずです。この度の協業を通じて、非財務領域における企業の取り組みが企業価値を高めるのだと広く伝えていきたいと考えています。

先進的な企業ほど情報を求めている! 「サステナビリティ経営」を自社の差別化につなげる重要性

–協業の取り組みを進めるなかで、どのような気づきがありましたか?

PwC リンドウォール氏

SVAを提供するなかで、サステナビリティについて先進的な取り組みを行っている企業にも学びを提供できるという、うれしい発見がありました。

DNP

富田

私も同じ印象を持っています。サステナビリティの取り組みを推進している企業ほど、より深い情報や多角的な視点を求めているのです。欧州規制をはじめとしてさまざまな規制が制定されるなかで、企業は単発の対応だけでなく、持続可能性の実現について本気で考えているのだと実感できました。

PwC

リンドウォール氏

私はDNPさんが顧客との間に築いているつながりの強さに驚きました。文字通り1社1社と真摯に向き合い、現場レベルの課題を把握されているのです。DNPさんが間に入ってSVAを紹介してくれるからこそ、当社のみでは伝えられない範囲までサステナビリティ経営の重要性を伝えることができています。

|

|

(PwCサステナビリティ合同会社 リンドウォール氏)

DNP 木村

当社は「お客様の生の声を聞いて、課題を何が何でも解決する!」という泥臭い文化を持つ企業なので、それが活きているのかもしれません。私は協業を通じて、サステナビリティを推進するためにはどういう情報をどの媒体で発信するかという点が非常に重要だということを学びました。

有価証券報告書や統合報告書、コーポレートサイト、採用サイトなど、それぞれの媒体で適切な情報を発信し続けることがサステナビリティの推進に大きく貢献するのです。実際に、当社の内部でも情報発信を改善する動きが生まれています。

DNP

富田

サステナビリティをどの程度重要なものととらえるかは部署や人により異なります。PwCさんとの取り組みは当社にとって新しい領域のサービスになるため、社内向けに営業説明会や個別相談会、展示会を行い、当社の従業員に対してサステナビリティに関する意識の醸成を図りました。こうした小さな動きが、やがて企業全体に文化として根を下ろすと信じています。

–サステナビリティ経営という概念は欧州を中心に発達したものと伺っておりますが、日本では今後どのように展開されていくでしょうか?

DNP 木村

まずは財務的にある程度の余力があり、社会に対して大きな影響力を持つ大企業からサステナビリティ経営の取り組みが進んでいくと考えています。それらの取り組みがサプライチェーンでつながる中小企業に徐々に浸透していくのではないでしょうか。

PwC

リンドウォール氏

大企業にはサステナビリティの取り組みを推進する責務があると考えています。大企業がサステナビリティに取り組んでいる旨をサプライヤーなどの中小企業にしっかりと伝え、その上で中小企業が取り組みを進められるようなインセンティブを作っていく必要があります。

PwC

林氏

大企業の場合であっても経営陣が変わった結果、サステナビリティの取り組みが途切れるというケースがあります。例えば、経営陣が4年に1回交代するような場合、長期的に考えるインセンティブがどうしても働きにくくなってしまうのです。こうした問題を解決するためには、「自社にとって長期的に良いものは何か」を常に考える文化を社内に根付かせる必要があると考えています。これがサステナビリティ経営の軸足になります。

DNP

木村

そういった意味では、事業サイドの経営陣に対するナーチャリングも重要だと感じます。企業がサステナビリティ経営に取り組む場合、事業サイドが実際の施策を担当するケースが多いためです。事業サイドの理解があって初めて、サステナビリティ経営にもとづく事業戦略が生まれると思います。

–サステナビリティ経営を推進していくためにはどのような心構えが必要でしょうか?

PwC 林氏

私は経営には、数字で判断できないものを判断するという側面があると考えています。もちろん数字やデータは非常に重要ですが、経営者はときに非合理的な判断もしなければなりません。このような環境において、数字で表現できないものをいかに自社の強みにするかが重要です。

日本では、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が策定した基準の適用が2027年3月期から段階的に開始され、企業は非財務情報に関する開示を行わなければならなくなります。対象となる企業は基準にのっとった開示を当然行いますが、そこからさらに一歩踏み込んで自社の差別化につなげることができるのがサステナビリティ経営です。何をすべきかは個々の企業によって異なるため、重要なのは常に考え続け、それをステークホルダーや社会に対して伝え続けることだと考えています。

DNPとPwCが力を合わせてサステナビリティ経営を具体的な価値につなげる

–それぞれの立場でサステナビリティ経営に関して新たな気づきを得られているのは協業の大きな成果だと感じました。両社は今後についてどのような展望をお持ちでしょうか?

PwC リンドウォール氏

SVAはあくまでも可視化の手段です。SVAを提供する側としては、具体的な課題を特定し、お客様の社内を説得し、実際の価値につなげていくところまで丁寧に支援したいと考えています。

実際に、お客様からは「中期経営計画を更新したい」「統合思考にもとづく取り組みが十分か分からない」という課題を聞いております。DNPさんとご一緒しながら、これらの課題を解決してサステナビリティ経営の具体的な価値を実現したいです。

PwC

林氏

現在、DNPさんの協力のもと多くの企業にSVAを提案できる体制が整っています。PwCとしてはSVAの分析を積極的に進め、お客様の動向を正確に把握し、今以上にサステナビリティ経営を広げていきたいです。今後の改善施策の実施に向けたアプローチとあわせてSVAを提案し、サステナビリティ経営を実現して企業の成長を支援できると理想です。

DNP

木村

日本経済にとってサステナビリティは大きな力になると考えています。ビジネス環境の不確実性は高まっていますが、環境・社会と経済を両立させてより良い世界をつくるために1本の芯が通った取り組みをPwCさんと続けていきたいです。

DNP

富田

今後の地球環境を考えたとき、今から着手すべきことは多いと思います。PwCさんの皆様の誠実で暖かいお人柄に触れることができたこともあり、この度の協業は本当に素晴らしいご縁だと感じています。こうしたご縁を大切にしながら、企業の成長と社会の持続可能性に貢献する取り組みを続けていきたいです。

|

|

(DNP 富田)

長期的な視点で自社のビジネスを検討するのがサステナビリティ経営の第一歩

–最後に読者の方にメッセージをお願いします。

PwC 林氏

日本企業にはサステナビリティ経営と親和性のある考え方・思想が古より存在すると考えています。DNPさんのように100年以上続いている企業が多く、短期的な成果に飛びつかずに長期的な成功につながる企業努力をするという考えが日本企業のDNAに染み込んでいるのです。

目先の数年だけでなく、例えば2050年には自社がどのような状況になっているかといったところから考え始めるのがサステナビリティ経営の第一歩です。繰り返しになりますが、普遍的な正解はないので、ビジネスに携わる一人ひとりが「持続可能性」について考えることが大切だと思います。

DNP

木村

私は「社会課題を解決しないような事業はやるべきではない」という考えでビジネスに携わってきました。今後、サステナビリティ経営はまさに社会課題として顕在化してくるはずです。そうしたなかで、ビジネスを営む全ての企業が自社ならではのサステナビリティ経営について考え、それを企業価値につなげていくことができると良いと思っています。

この度のPwCさんとの協業プロジェクトはサステナビリティ経営を企業価値につなげるための具体的な施策の実行まで支援できるという点で、多くの企業に役立てていただけるものだと確信しています。

※会社名、役職などはインタビュー当時のものです