生活空間インテリア・デザインレポート 海外の建築・空間を紹介 Vol.7 バルセロナ 前編

DNP生活空間事業部ではこれまで、イタリア、北欧、アメリカ、イギリス、フランスのライフスタイルやデザイントレンドを発信してきました。今回は、スペインのバルセロナを視察したレポートを 前編・ 後編 に分けてご紹介いたします。

|

Photos by DNP

|

|

2026年、ガウディが設計したサグラダファミリアのメインタワーがついに完成するということで、世界から注目されているバルセロナ。多くの世界遺産が街中に点在し、美しい自然と融合した街並みに多くの人々が魅了されています。また近年、スペイン出身のインテリアデザイナーの活躍も目覚ましく、インテリア業界としてもスペインのカルチャーやライフスタイルは注目度が高いです。前編では、DNP生活空間の社員が視察したバルセロナのレポートから、ガウディやムンタネーの建築を中心にご紹介します。

スペインのライフスタイルとデザイン

スペインはヨーロッパのなかでも南に位置し、温暖な気候ならではの、ポジティブなマインドが人々に根づき、それがデザインにも活かされています。また暖かい気候ゆえ、人々は外で過ごすこと好み、住宅においてはパティオやバルコニーを設けるのが一般的です。そのため、スペインではインテリア家具ブランドだけでなくアウトドア家具ブランドも勢いがあります。街中のホテルにはプールやルーフトップが設けられているケースが多く、インテリアだけでなくアウトドアもこだわりある空間をよく目にします。

|

Photos by DNP |

|

デザインのスタイルとして、イタリアは歴史や伝統を重んじ、完璧な上質さを継承しているのに対し、スペインは新しいものを積極的に取り入れる雰囲気を感じます。近年、スペイン人デザイナーへの注目度も高く、パトリシア・ウルキオラやハイメ・アジョンもその一例です。

|

|---|

バルセロナを歩いていると、ガウディやムンタネーの建築、さらにはそのエッセンスを取り入れた街並みや建築物が至る所で見られます。古くからあるレンガづくりの建物と最新のビルディングの間を縫うように現れるプリミティブでモダンな建築物は、一見唐突でアンバランスに見えますが、結果として上手く新旧の建築物を取り持っているように感じました。デザインが持つ力と、それを受け入れるバルセロナの街の懐の深さを感じました。

ガウディの建築とデザイン

まずバルセロナの街並みと建築について知識を深めるために、アントニ・ガウディが設計した建築をいくつか見てきました。

サグラダ・ファミリア

1882年に建設が始まったサグラダ・ファミリアは、サン・ホセ教会の依頼を受けて1883年にガウディが参画しました。当初、設計から完成まで300年かかると言われていたそうですが、テクノロジーの進歩により教会のメインエントランスに位置するイエス・キリストの塔が、2026年ついに完成すると言われています。

サグラダ・ファミリアには3つのファサードがあり、東側に「生誕のファサード」、西側に「受難のファサード」、そして南側に「栄光のファサード」があります。生誕のファサードの一部は日本人彫刻家の外尾悦郎氏が手掛けています。ガウディによる詳細な設計図はなく、彼のデザインや歴史を研究し、外尾氏がつくりあげていったそうです。

|

Photos by DNP

|

|

|

|---|

ファサードの彫刻が思っていた以上に細かく複雑で、思わず息をのむ美しさでした。棟のてっぺんにはカラフルで可愛らしいフルーツの様なモチーフがあしらわれており、ユニークでした。そのほか、至る所に細かな装飾が施されていて、よく見るとリアルで躍動感あふれる虫や爬虫類が、蔦の間から顔を覗かせています。

教会の内部に入ると、ステンドグラスから美しい光が差し込み、森の中に紛れ込んだような没入感を感じます。ステンドグラスは、ジョアン・ビラ・グラウ氏の作品で、生誕のファサードはブルーやグリーン、受難のファサードは赤やオレンジの光で構成されています。

|

Photos by DNP

|

|

上を見上げてみると、開放感のある空間が広がります。柱は樹木をイメージし、下部から上部にかけて多面体の面が増えていくことで、細さや高さを視覚的に強調させています。そして滑らかな曲線を描くヴォールトはこの柱によって支えられています。

このような美しい構造を生み出すために、ガウディが行ったとされるのが逆さづり実験です。ガウディは自然の法則にのっとり、無数の紐や鎖を重力でたわませ、重りをさげることで安定する建築構造と美しい形状を追求したと言われています。

|

Photos by DNP

|

|

カサ・バトリョ

サグラダ・ファミリアに次いで、ガウディがデザインした建築として人気なのがカサ・バトリョ。カサとはスペイン語で「家」をあらわす言葉で、カサ・バトリョは1877年に建てられた建物を、ジョセップ・バトリョのためにガウディが1905年前後に改築しています。

華やかな外観はまるで生き物のようなデザインで、タイル、ガラス、石などさまざまな素材が複雑なデザインを形成しています。その表情は建物内部に入るとより際立ち、空間全てが美しい曲線でつくり上げられていました。堅牢な建築物の中にいるとは思えない、まるで海の中に入り込んだような自然がつくり出した美しさを感じます。

|

Photos by DNP

|

|

|

|---|

ガウディは自分のイメージを具現化するため、さまざまな専門家と一緒にカサ・バトリョを建築したと言われています。内部で使われている建具のデザインはどれも斬新で、上部にはガウディ自ら彫刻したアルファベットが刻まれていました。周りのステンドグラスと建具の立体的な装飾のおかげで、太陽の高さによる表情の変化も楽しめます。また空気の流れを調整するため、窓には魚のエラのように可動する換気口がありました。自然と一体になりながら考え抜かれたデザインは美しさだけでなく、機能面もしっかり考えられていますね。

|

Photos by DNP

|

|

|---|

| Photo by DNP |

建物の中央、パティオは、光と空気を効果的に取り入れる採光井戸と呼ばれています。より多くの光を内部に取り入れるため、下の階ほど窓が大きくなっているそうです。また壁面のタイルは下から上に向かってホワイトからブルーのグラデーションになるよう構成されていて、天井に近いほど濃いブルーのタイルを使用しています。パティオを美しく幻想的に見せると同時に視覚的にも建物を高く見せていました。

|

|---|

| Photo by DNP |

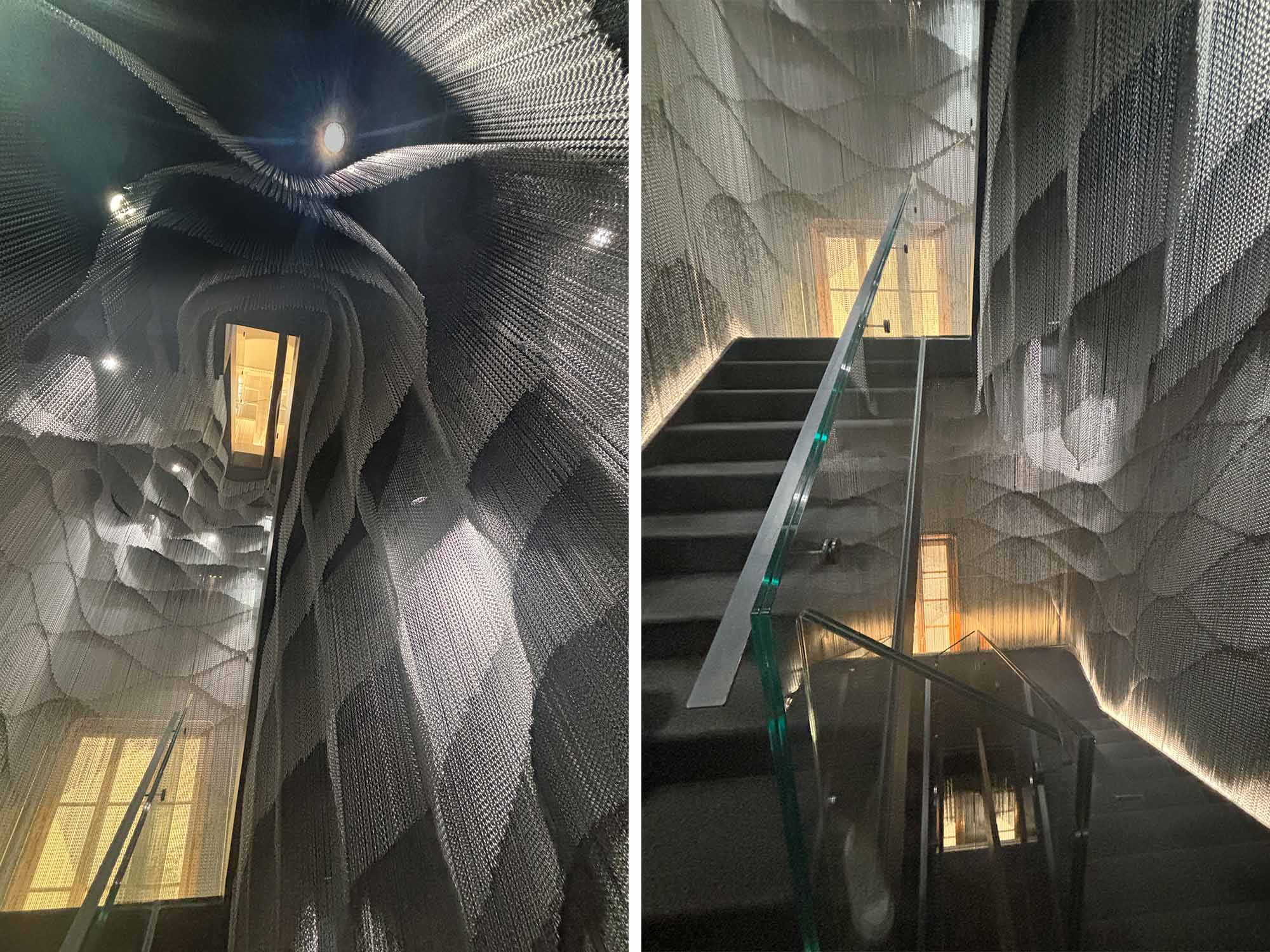

すべての見学を終えて、階段から1階に降りていくと、隈研吾氏による空間演出を見ることができます。

無数の金属製のチェーンで構成された空間は、カサ・バトリョの内部に見られた、海の水面の動きといった有機的な要素を感じつつも、内部に見られた鮮やかな色の要素をそぎ落とし、金属という単一素材に焦点をあて、光とマテリアルの関係にフォーカスした空間が展開されています。2020年に発表された空間で、天から地へ、光から影へ、カサ・バトリョで見られる地中海の光の美しさにオマージュされたデザインだそうです。

|

|---|

無数に垂れ下がる金属の鎖は階段を下る人の動きによって揺らいでいました。いかにも重く頑丈そうな鎖がキラキラと輝きながら柔らかく形を変え続ける姿は、水面あるいは深海に向かう光のベールのように感じます。カサ・バトリョ本体とはまったく違うアプローチでありながら、表現しようとしているものの類似点や違和感を感じ、この感じがスペインっぽい!と、新旧の建築家の不思議な共演を堪能することができました。

カサ・ミラ

次にご紹介するのは、カサ・ミラです。1910年前後につくられたこの建物は、その個性的なデザインから石切り場(ラ・ペドレラ)とも呼ばれ、100年以上経った今でもバルセロナ市民に愛されている世界遺産の一つです。ファサードは石灰岩を中心に使用し、波打つ形状をしています。当時としては珍しく、耐力壁としての機能をもたないカーテンウォールとして複数の開口部を擁しています。建物は柱構造と梁によって支えることで、壁の構造にとらわれず、住まい手の暮らしやすいように部屋を区画できたそうです。またバルコニーに設えられた鳥や草花を描いた鉄格子は、廃材を再活用し、鍛冶職人によって手作業で作られています。

|

Photos by DNP

|

|

建物内部は吹き抜けになっていて、馬車や自動車がそのまま乗り入れられるよう設計されています。カサ・バトリョと同様に、光と風を効果的に取り入れるようパティオが2カ所設けられています。カサ・ミラは現在も一部住まいとして使用されており、住める世界遺産ともいわれています。

|

Photos by DNP

|

|

建物内に入ってみると、パティオに近い部分にはゆったりとした幅の廊下が設けられ、それぞれの部屋に日光や風が届くように設計されているように感じました。各居室に設えられた家具からは、ガウディのデザインらしい曲線美を感じます。床はあえて異なる樹種をミックスさせたヘリンボンやパーケットで構成され、高級感を感じさせていました。20世紀初頭のブルジョア階級の人たちの暮らしを垣間見ることができます。

|

|---|

|

Photo by DNP

|

建具のハンドルも特徴的な形をしています。カサ・ミラのために、ガウディがデザインしたもので、粘土を人間が実際に握り、人間の手になじみやすいようにデザインされたものです。扉によって異なるデザインが採用されていて、さまざまな形状を楽しめます。ショップに行くと、このレバーハンドルは販売もされていました。

屋上に上がると、カサ・ミラの特徴の一つである、ユニークな形状の階段塔屋をみることができます。これらは煙突や換気の役割も果たしています。屋上は回遊できるようになっていて、階段を上がったり下がったりしながら近くで造形を見ることができます。人の顔にも見えるこのデザインは、複数のモチーフからインスピレーションを得ているそうで、家を守る守護神もその一つと言われています。夜には、生命の起源とガウディ建築の本質をテーマにしたプロジェクションマッピングのショーも開催されています。

|

Photos by DNP

|

|

グエル公園

観光地としても人気の高いグエル公園は1900年に着工したものの、途中で計画が中止になった未完の公園です。イギリスの田園都市構想に影響を受けていたエウセビ・グエルが公園を併設した高級住宅地として構想し、ガウディに依頼したものです。1984年にユネスコ世界遺産に登録され、現在では公共の公園として観光客だけでなく現地の人々も多く訪れています。

|

Photos by DNP

|

|

正面入り口から中央広場を臨むと、中央広場を支える複数の円柱の柱で構成された列柱ホールが見えます。これは古代ギリシャのドーリア式神殿をモデルにし、堂々とした佇まいを表現しているそうです。内部に入って見上げてみると、ヴォールトの天井には太陽や月をイメージしたメダイオン(メダリオン)が設えられています。

|

Photos by DNP

|

グエル公園の象徴でもあるトカゲ像ですが、正式にはEl Dracと呼ばれ、カタロニア語で「ドラゴン」を意味します。雨水を再活用した噴水として機能しています。

|

|---|

一度釉薬を塗り焼き付けられた陶器は、自然に戻ることはありません。このようにモザイクアートにすることで、捨てるに捨てられない悩みの種を美しく蘇らせていたんですね。

私が訪れたときは、ちょうどドラゴン像のタイルの修復作業中で、職人がさまざまな色のタイルを丁寧に確認している貴重な現場を見ることができました。ガウディが公園やモザイクに込めた思いが現代の職人にも受け継がれていることを感じました。

グエル公園の一番の見どころである中央広場。広大な広場を囲うように設えられた波打つベンチは、トレンカディスという手法が用いられています。陶器やタイルの破片を組み合わせて再構成するトレンカディスは、唯一無二の色と形の表情を生み出し、有機的な形状の構造デザインと調和していました。

|

Photos by DNP

|

|

|

|---|

自然から多くのことを学んだガウディは、自然のなかにある不均一な美しさや魅力をトレンカディスで表現したのかもしれないですね。一つひとつのピースを見てみると、廃材だけではなく、あえてタイルを割って、再構成したようなものもありました。

そのほかのガウディ作品

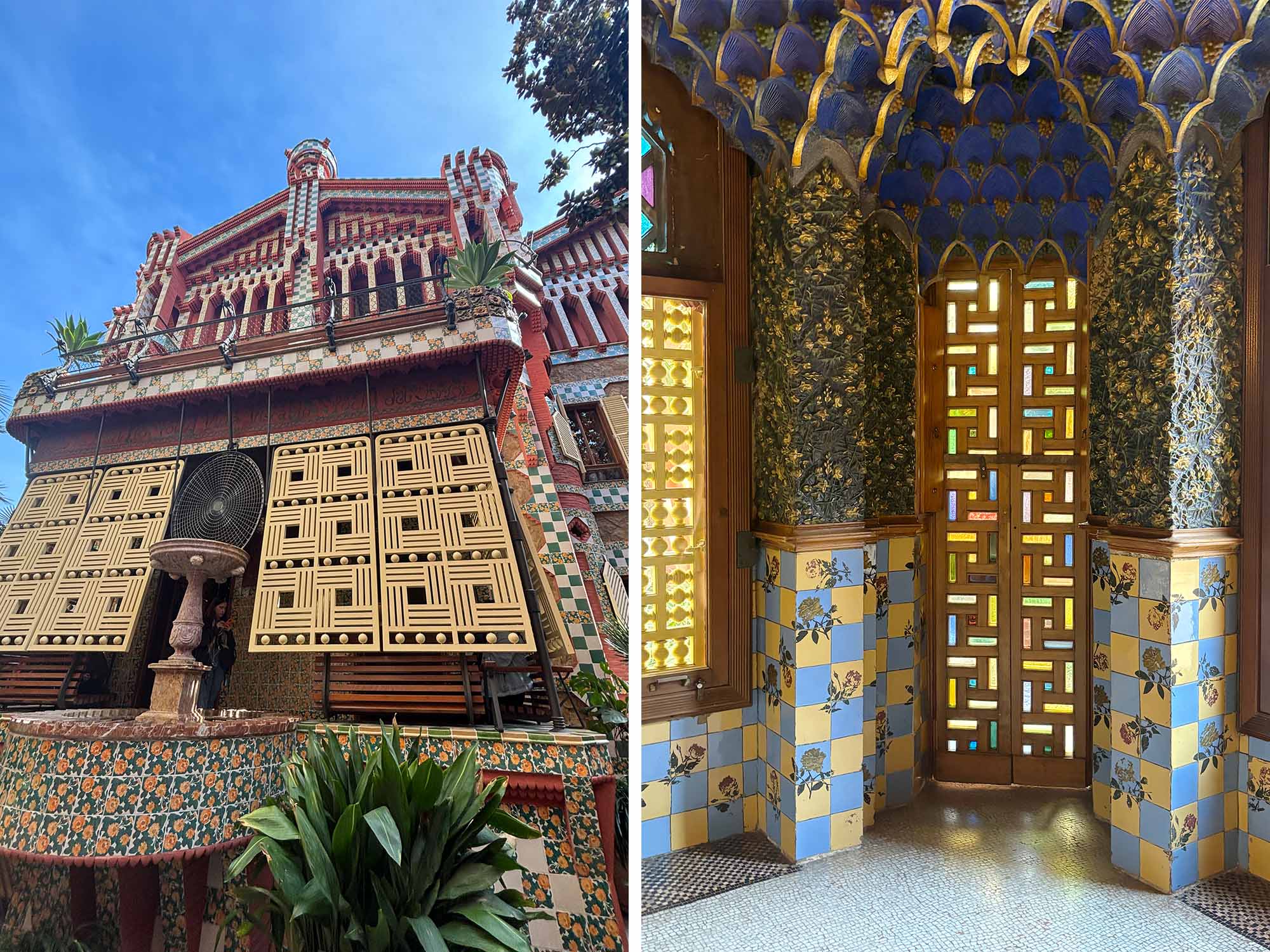

カサ・ビセンスはガウディが20代半ばで初めて手掛けた個人邸と言われています。イスラム建築とキリスト教建築が融合したムデハル様式を取り入れていて、ほかガウディ作品とは異なる華やかさを持ち合わせた建築になっています。

内部はさまざまなモチーフ、カラーを取り入れ、特に壁面から天井にかけて草木や花を描いた立体的な造形が空間をダイナミックに包み込んでいました。あえて梁を見せるような天井デザインの凹み部分には、複雑でリアルな植物の装飾が埋め尽くされ、ガウディの細部にわたる拘りを感じる圧巻の空間でした。

|

Photos by DNP

|

|

これまで紹介した色鮮やかで華やかなデザインとは一転し、重厚感のある設えが特徴のグエル邸(Palau Guell)。こちらもガウディの初期の作品と言われています。ファサードは石づくりで、ほかのガウディ作品に比べるとシンプルなようにも見えますが、石の重厚感と、鉄の複雑な形状の格子デザインにより、威厳と貫禄を感じさせる佇まいになっています。都市の中の宮殿という、当時としては革新的なテーマを表現した邸宅で、サロンのパブリック性と邸宅のプライベート性を融合した建築になっています。

|

Photos by DNP

|

|

ムンタネーの建築とデザイン

ガウディ(1852年~1926年)と同時期にスペインで活躍したリュイス・ドメネク・イ・ムンタネー(1850年~1923年)の建築も見てきましたので、ご紹介します。

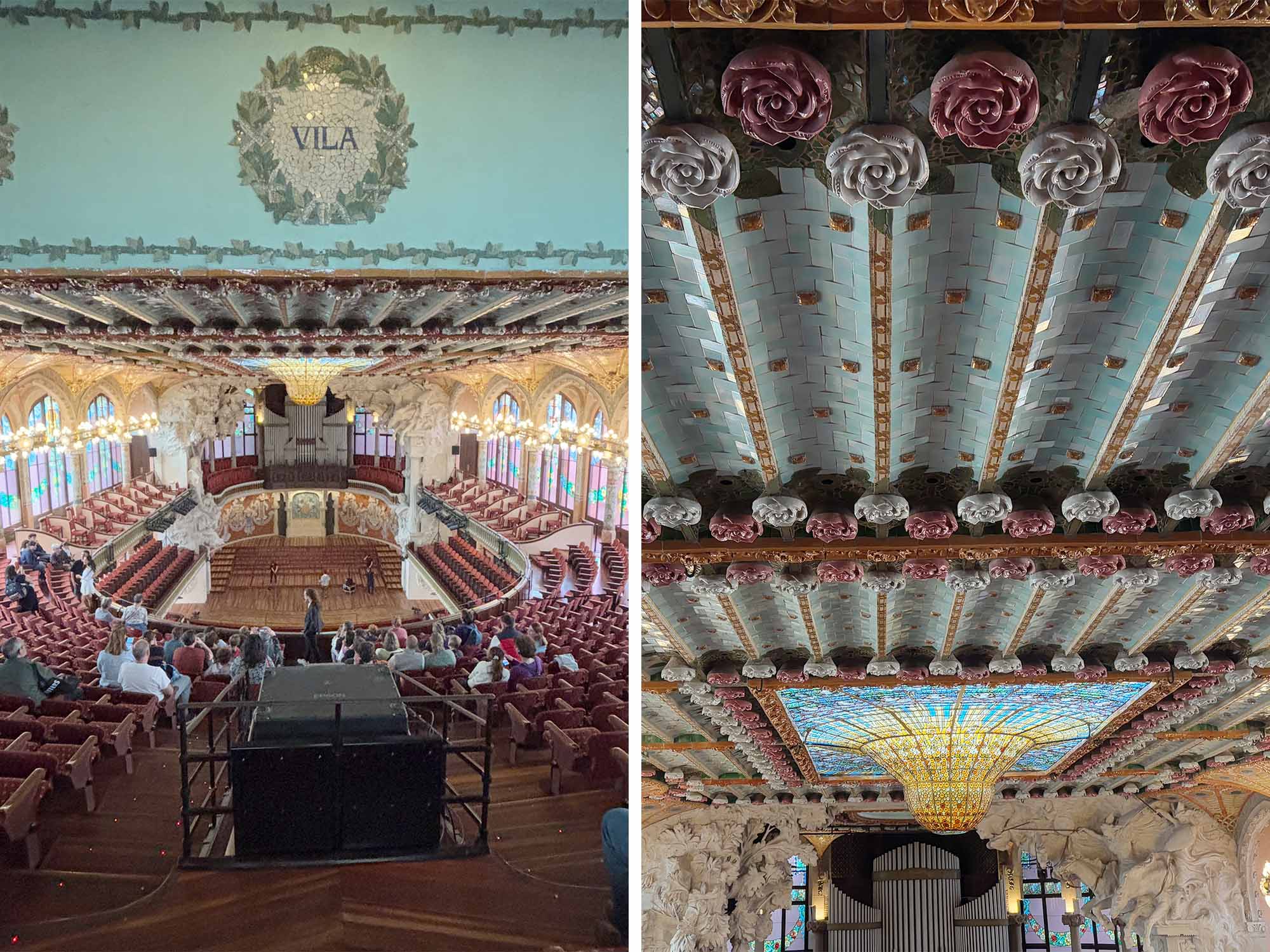

カタルーニャ音楽堂

カタルーニャ音楽堂は1905年~1908年にムンタネーの設計で建設され、1997年にユネスコ世界遺産に登録されました。現在でも音楽堂として使用され、オペラやコンサートなどが開催されています。

|

Photos by DNP

|

|

舞台には18人のミューズが描かれ、トレンカディスの手法で装飾されています。そのほかにもベートーヴェン像や花、果物などの自然のモチーフが取り入れられ、非常に華やかなステージになっています。そして、カタルーニャ音楽堂と言えば、客席の上にあるガラスの天窓。アン・トーニ・リガルト・イ・ブランクが作成したステンドガラスは、青空に昇る太陽をステンガラスで描いていて「光のしずく」とも呼ばれています。中央の太陽の部分が下に垂れ下がり、ブルーのガラス部分には40人のミューズが描かれています。

そして、光のしずくを囲む天井部分は400個以上のバラで彩られています。

|

|---|

客席に座って天井を見上げると、さっきまで無数にあった座席が視界から消え、大迫力の天井装飾を独り占めしているような妙な高揚感と、シンメトリーで美しく構成されたステンドグラスに吸い込まれるような没入感がありました。見渡す限りどこまでも続くデコラティブな装飾に圧倒されると同時に、魅了されてしまいました…。

|

Photos by DNP

|

|

カタルーニャ音楽堂の中で、印象に残った2つのスペースをご紹介します。ひとつ目はバルコニーです。1階ホールから続くバルコニーの柱はカラフルなモザイクタイルで植物が描かれ、すべて異なる表情をしています。とても華やかで、建物から離れた外から見ても、その意匠性の高さを伺えます。2つ目は、ホールの階段です。階段の小柱はツイストした骨組みを琥珀色のガラスで包み込み、照明の効果もあいまって、とても美しい設えでした。通常は、階段全体が石あるいは木で構成されていることが多いですが、異なるマテリアルを組み合わせることで、音楽堂全体の華やかな雰囲気にマッチしていました。

サン・パウ・モダニズム建築群

サン・パウ病院は、銀行家パウ・ジル・イ・セラの遺言と遺産によって1900年代前半に建設された病院です。当時近隣には複数の小さな病院がありましたが、患者の増加や医療の進歩により、それらを統合した大きな病院として構想されました。ムンタネーが設計した建物は、アール・ヌーヴォー様式の影響を受け、カタルーニャの自然の要素を取り入れたムダルニズマ様式の建築です。1997年にユネスコ世界遺産に登録され、2009年には医療機能を近隣の新しい建築物に移管し、病院としての役割を終えています。

|

Photos by DNP

|

|

田園都市として構想された中央の庭園を中心に、教会のような美しい佇まいの複数の建築物で構成されています。公衆衛生を高めるためにも、それぞれの棟は診察室、手術室、病棟など、役割に分かれていました。各棟は地下でもつながっているため働く人、患者にとっても過ごしやすい空間が作られたそうです。いくつかの棟は内部の見学ができ、明るいグリーンやピンクのタイルで装飾されていました。

|

Photos by DNP

|

|

|

|---|

自然にあふれ、豊かなデザインにあふれたこの病院は、当時の患者にとって居心地よく療養できる場所になっていたのではないでしょうか。

そのほか

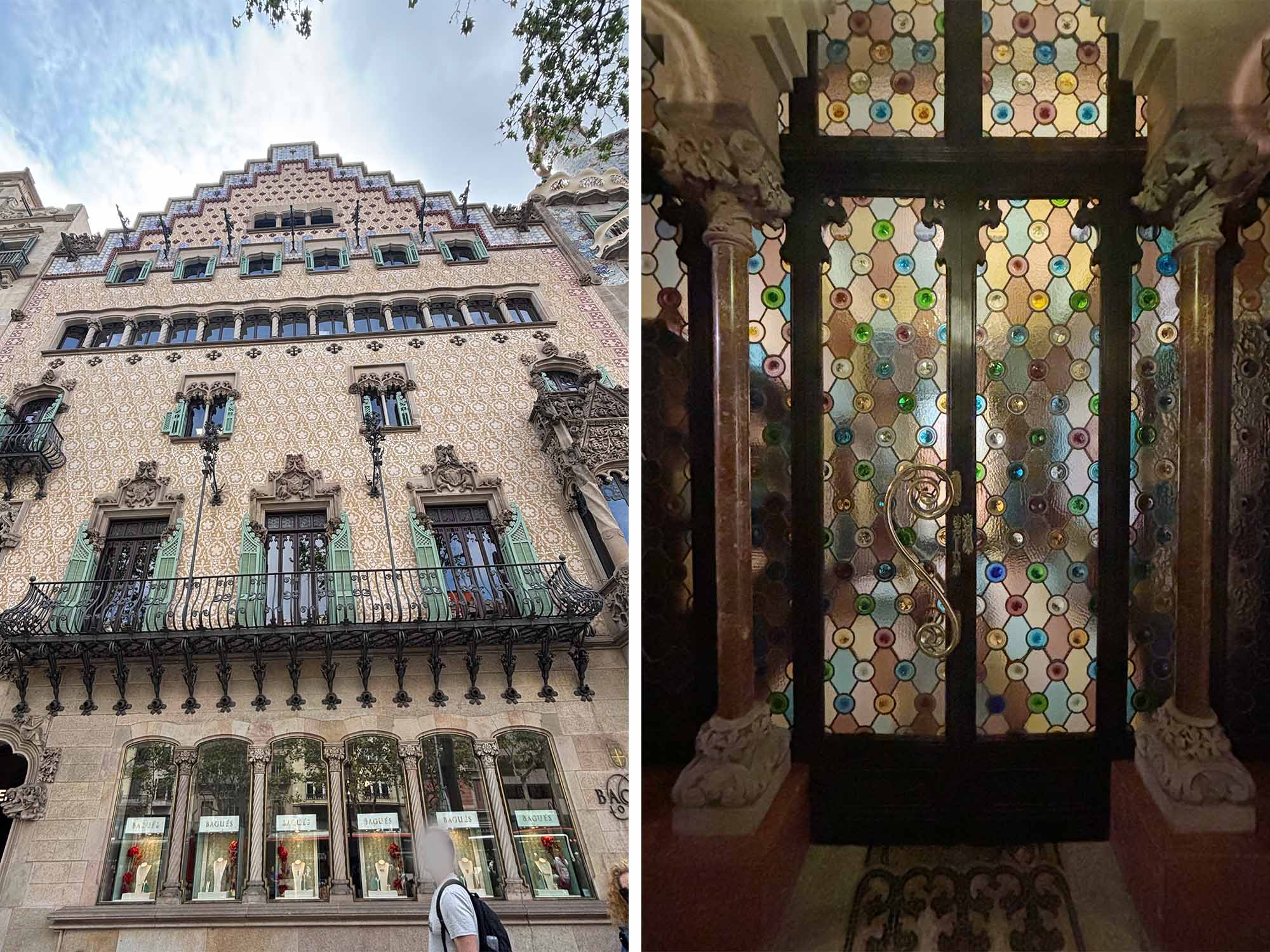

カサ・アマトリエール

前編コラムの最後にご紹介するのは、カサ・アマトリエールです。ガウディが設計したカサ・バトリョの隣に位置しているため、観光地としての存在感はやや小さいのですが、外観はもちろんのこと内部のインテリアも見どころが沢山ある建築です。アマトリエールは1700年台に創業したチョコレートの老舗で、カサ・アマトリエールは3代目にあたるアントニ・アマトラーのため、ムンタネーの弟子であったプッチ・イ・カダファルクが設計をしました。階段状に切妻屋根で構成された特徴的な外観を持つフランドル・ゴシック様式の建築です。

|

Photos by DNP

|

|

内部にはアントニ・アマトラーによって収集された、絵画やガラス作品などさまざまなコレクションが貯蔵されています。またインテリアはカラフルで美しいステンドグラスの繊細な設えが見られます。光の当たり具合によって表情を変え、室内にもその彩りが反射していました。家具もオリジナルで作られたもので、ダイニングルームの暖炉にはチョコレートにちなんだ彫刻もありました。

|

|---|

当時のスペインの建築家は自分の流派を突き詰めつつも、流派を超えて交流することで互いに切磋琢磨していたとも言われています。アウトプットの表現は違っても、お互いにリスペクトしていたのでしょう。その成果として、今のバルセロナのバラバラなのに違和感がない、という不思議な一体感が生まれているのかもしれませんね。

まとめ

コラム前半では、ガウディやムンタネーが手がけた建築をご紹介しました。今回ご紹介した建築の多くは世界遺産に登録されており、バルセロナの街に点在しています。サグラダ・ファミリアのように、建設開始から100年以上が経過し、いまだに工事が続いている建物もあり、こうしたユニークな建築物を起点に、街全体が常に変化しているような気配を感じました。また、ガウディはスペインの街並みや自然から多くを学び、それらの要素を建築にふんだんに取り入れていることがわかりました。自然の有機的な形状をどのように建築として表現するか、さまざまな実験を重ねながら実現していったとされています。さらに、彼のデザインは単なる装飾にとどまらず、建築物としての耐久性や、空間内の人や空気の流れ、素材の再利用など、機能面も十分に考慮されており、サステナブルな建築を追求していたことを体感することができました。ガウディのデザインは、その奇抜さばかりが注目されがちですが、100年以上前からサステナブルな建築への深い洞察を持っていたことが感じられます。コラムの後編では、ガウディやムンタネーの意思を受け継いだと思われる、バルセロナのモダン建築についてご紹介します。

|

|---|

DNPでは住宅の内装材としてお使いいただけるサフマーレシリーズにて、5つのライフスタイルを想定した空間「DNP 5 Styles」を提案しています。2025年の DNP 5 Styles のFlowではスペインカルチャーにフォーカスしたスタイルを提案しています。Flowのご紹介は「新柄ラインナップ 2025|DNP 大日本印刷株式会社 生活空間事業 」や、コラム「DNPが毎年ご提案するオリジナルのインテリア空間 DNP 5 Styles。 2025年のポイントは・・・」をご覧ください。

【参考】

ファサード | カサ・バトリョ

Kengo Kuma pays homage to Gaudí's light in a majestic stairway into the depths | Casa Batlló

ラ・ペドレラの建築 | バルセロナのガウディ

Visit the Palau | Discover The Palau | Palau de la Música Catalana

History | Recinte Modernista Sant Pau Barcelona

Historia – museuamatller

書籍「ガウディ ビジュアルエディション・完全版」

コラムの後編も下記より是非ご覧下さい。

生活空間インテリア・デザインレポート 海外の建築・空間を紹介 Vol.7 バルセロナ 後編 | コラム・記事 | ソリューション/製品・サービス | DNP 大日本印刷

Editor紹介

|

|---|

- Chihori Kunito(大日本印刷株式会社 モビリティ&リビング事業部)

ミラノサローネなどの海外展示会や北欧のライフスタイルをリサーチし、トレンド情報を発信するセミナーやWebでのレポート記事を執筆している。またDNP 5Stylesの企画やコーディネイト提案にも携わる。

関連資格:インテリアコーディネーター、プロモーショナルマーケター

|

Photos by DNP

|

バルセロナにあるLOEWEに行ってきました。店舗の建築は1900年代にムンタネーが改築したもので、当時のボールド天井やフレスコ画が残されています。店内は地中海を想起させるブルーのタイル(スペインのセラミックタイルメーカーCeràmica Cumella製)のほか、田辺築雲斎など現代アーティストのコラボレーションも見られ、新旧のスペインカルチャーやデザインにふれられるショップデザインでした。

|

|---|

- Taisuke Watanabe(大日本印刷 モビリティ&リビング事業部)

国内住宅内装分野を中心にDNPオリジナルの内装加飾シートWSシリーズの開発に携わる。

ミラノサローネ他、海外の展示会にも足を運びながら、国内インテリアの向かう先を見据え、日々開発と発信を行っている。

|

Photos by DNP |

初めて行く国や街で、その地域の食文化に触れるのは、旅の楽しみのひとつですよね。バルセロナではブケリアマーケットに行ってきました。訪れたのは平日夕方でしたが、どこのお店も大賑わいです。夕ご飯の買い出しに来た現地の人は量り売りで豪快に食材を購入。かと思えば食べ歩き用に美しく盛り付けられた食材のミニブーケが全ての店先で誘惑してきます。見てるだけでも元気になる華やかなマーケットグルメは味も絶品でした。後編でまた紹介しますのでお楽しみに。

2025年9月時点の情報です。