Scope3「見える化」で止まらない、本当の“削減”への基礎づくり

—行動につながるデータ設計とは?【連載1/3】

近年、Scope3(サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量)の見える化に取り組む動きが広がっています。

一方、現場からはこんな声がよく聞こえます。

「見える化はできた。で、どうやったら減るの?」

この“次の一手”が見えずに立ち止まってしまうケースは、決して珍しいことではありません。本コラムでは、3回に分けて見える化した数値をいかに削減につなげるかに焦点を当てていきます。

※本シリーズは Scope3 のうちカテゴリー 1(購入した製品・サービス)を主対象とします。

なぜscope3は減らしにくいのか…

理由はシンプルです。

自社における直接的、間接的な排出(Scope1、Scope2)とは違い、自社以外のサプライチェーンや製品ライフサイクル全体に関わるためです。このため、排出量が製品や工程に直接結びつかず、「見える化」や「解像度」が低く、具体的な削減策を現場で実行しにくいのが理由です。

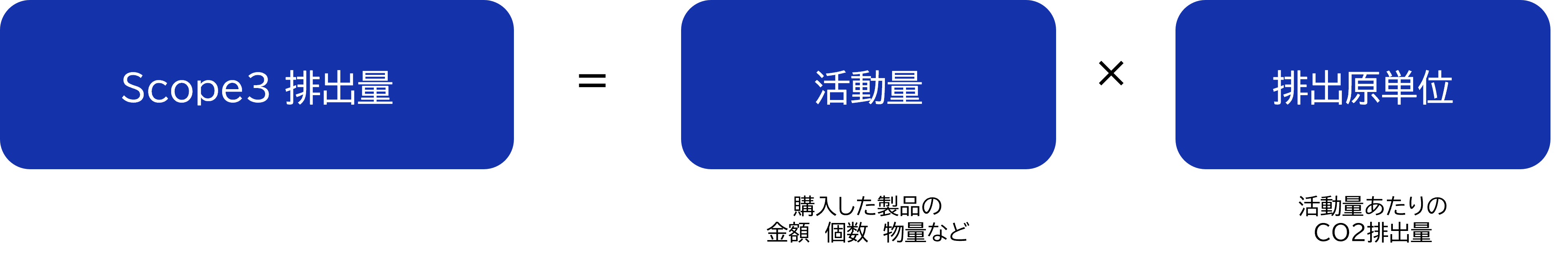

Scope3カテゴリー1の算定式を理解する

まず、Scope3カテゴリー1の排出量算定式を確認しましょう。

■Scope3カテゴリー1の排出量算定式

|

|

・活動量:購入した製品・サービスの量(金額、個数、物量など)

・排出原単位:1単位あたりのCO₂排出量(例:1万円あたり、1kgあたり)

現状では、多くの企業が購入金額(円)を活動量とし、2次データ(国や業界が公表する平均値)の排出原単位を用いて算定しています。

しかし、この方法には課題があります。

例えば、購入金額データを活動量とし、金額ベースの2次データ(産業連関表など)を用いた場合、為替や価格改定の影響で実際の排出とは無関係にCO₂排出量まで増減してしまいます。

実際の使用量や製造の方法が変わっていなくても、円安や値上げで「排出が増えたように変化してしまう」ことも…

これでは現場の改善アクションに活かすのは少し難しいですよね。

-

※【用語の定義】

1 次データ:企業またはサプライヤーが保有する実測・記録にもとづくデータ(例:購入量kg、原材料の重量、製品別CFP)

2次データ:統計やLCAデータの平均係数にもとづく推計

・金額ベースの2次データ:産業連関表を基礎とした、1万円あたりの排出量

・物量ベースの2次データ:物質フローを基礎とした、1kgあたりなどの排出量

物量:購入した製品、材料の数量(例:kg、t、m³、pcs(個))

製品固有性:製品、工程、投入物の違いが数字に反映される度合い

CFP:製品1個または1kgあたりの排出量(製品カーボンフットプリント)

削減の第一歩は「行動につながるデータ」への転換

日本国内ではScope3削減に向けて動き出している企業は増えていますが、「見える化のあと、何をすればいいのか分からない」と迷っている企業が多いのが現状です。

削減の「初めの一歩」は見える化された数字を受けて"行動に変える"こと。「行動」とは、例えば調達や物流、製品設計など、日々の事業活動の中で排出量に関わる選択や取り組みのことです。

そのためには、行動につながるデータが必要です。ここでは便宜的に「削減に効くデータ」と呼びます。

削減に効くデータの3つのポイント

1) 活動や製品に直接ひもづく形にする

・電気料金(円)ではなく使用量(kWh)

・購入金額(円)ではなく購入量(例:kg、t、m³)

・会社全体の数字ではなく製品ごとの数字(CFP=製品カーボンフットプリント)

工程改善や原料切替え、輸送手段の見直し、再エネ導入などのアクションが起きたとき、数字に直接反映されるようなデータにすることが重要です。

2) 削減に効く「1次データ」への転換

1次データとは、「企業自身またはサプライヤーから直接提供される、実際の活動量の測定や記録にもとづくデータ」です(例:電力使用量kWh、燃料使用量、原材料の重量、製品ごとの排出=CFPなど)。GHGプロトコル※1や環境省「グリーン・バリューチェーン・プラットフォーム」やCDP※2の設問などが1次データ活用を後押ししており、削減に向けて欠かせない基盤となっています。

一方、2次データは統計・文献などの平均係数にもとづく推計であり、個々の企業の活動実態とは結びつきません。現在、多くの企業が2次データの計測で止まっています。

3) 1次データは「品質」と「使い分け」がカギ

はじめから全てのデータを1次データに転換することをめざす必要はありません。

用途やコスト、入手のしやすさに応じて複数の1次データを2次データと組み合わせていきます。1次データ比率の向上は重要な進捗指標ですが、最終目標はあくまで「意思決定に資する品質」を満たし実効性のある削減アクションにつなげることです。

そのためには、単に1次データ化を高めるだけでなく、いくつかの本質的な要件を同時に満たす必要があります。

第1に、分解能※3の確保です。製品レベルから工程、さらには個々の原材料などに至るまで、十分に細かく見通せるデータでなければ、具体的な改善箇所を特定することはできません。

第2に、一貫性※4の維持です。データ間の整合性が保たれていなければ、分析結果の信頼性は損なわれます。

第3に、検証可能性の担保です。第三者が客観的に確認できる透明性がなければ、データの正当性を主張することは難しくなります。

そして第4に、代表性の確保です。データが実態を適切に反映していなければ、そこから導かれる意思決定も的外れなものとなってしまいます。

・※3 分解能:製品、工程、投入物まで細かく見通せるか

・※4 一貫性:データの整合性が保たれているか

・検証可能性:第三者が確認できるか

・代表性:実態を適切に反映しているか

まとめ:削減につながる“データの質”を見極め、全体像を描く一歩へ

GHG排出量の見える化は、削減へのスタートラインに過ぎません。削減につなげるには、現場の行動に直結する「削減に効くデータ」への転換が不可欠です。その鍵となるのが、製品や工程ごとに直接結びついた分解能の高いデータ、そして実測や記録にもとづく1次データです。

これらを適切に組み合わせ、品質要件を満たすことで、科学的かつ実務的な削減アクションにつなげることができるのです。

(2025年10月公開時の情報です。)

【連載2/3】Scope3削減を現場で進めるためのデータの使い分け—2つの軸で考える実務アプローチ

コラム②では、Scope3カテゴリー1の排出量算定に使われる代表的なアプローチを、2つの軸で整理します。さらに、2つの軸を組み合わせたマトリクスに整理し、削減アクションに直結するデータ設計の考え方を解説します。購入金額ベース、物量ベース、サプライヤーの会社全体の数字、製品別CFPなど、それぞれの特徴と活用場面を具体的に解説!「削減に効くデータ」をどう集め、どう使い分けるかのヒントをお届けします。

(2025年11月下旬公開予定)