“市谷の杜”の

成り立ち

人びとの手で生まれた、

都市における

新しい森づくり

あらゆる角度から

“市谷”を見つめ直す

東京・市谷地区は、1886年に大日本印刷(DNP)の前身である秀英舎が工場を開設した場所で、以来140年近くにわたり地域とともに成長してきました。副都心でもあるこのエリアで、DNPは「持続可能な心豊かな暮らし」の実現に向け、独自の「P&I(印刷と情報)」の強みを掛け合わせ、パートナーとの連携を深めることで、「新しい価値」の創出に取り組んでいます。

また、常に人と自然の共生に努め、また地域の環境づくりを積極的に推進しています。「市谷の杜」は、価値創出の中核拠点である市谷地区再開発の一環として創生した緑地で、社屋を囲うように広がっています。都市開発や建築、緑化などの各分野のプロフェッショナルたちがさまざまな方向から「DNPらしさ」、「市谷らしさ」を考え抜き「都市における新しい森づくり」として計画したものです。

そして、この地が武蔵野台地の東の端に位置することから、武蔵野の雑木林をイメージしています。かつてこの地に自生していた地域固有の在来種だけを植えることで、できるだけ市谷ならではの自然に近い森をめざしています。

都心部でも稀な規模の緑地となることから、周辺環境への影響も考慮しました。市谷地区で暮らし、働く人びとの安全・安心を守り、生物多様性にも配慮した生息空間を創出するため、樹木や雑草を適切に管理。手を入れすぎると自然な状態が損なわれてしまうため、安全面・衛生面・防災面との調和・バランスを大切にしています。

事業においては再開発によって、営業や企画、技術、開発など多様な機能を集結させ、「対話と協働」を促進し、パートナーとの連携を深めることで、「新たな価値」のさらなる創出を進めています。市谷地区は、事業を成長させる場であり、人や自然が共創する場でもあるのです。

市谷地区再開発プロジェクトの基本計画図の段階から、敷地の大部分が豊かな緑に囲まれているのが見られます。

DNPらしい

企業緑地とは

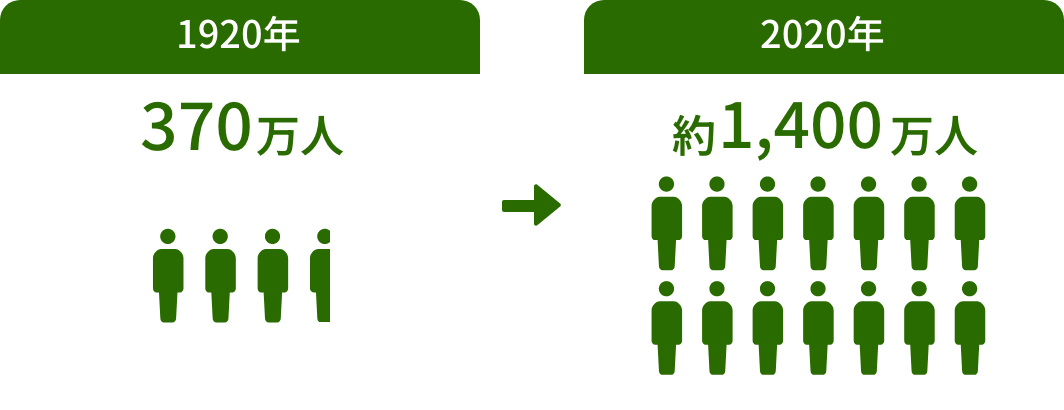

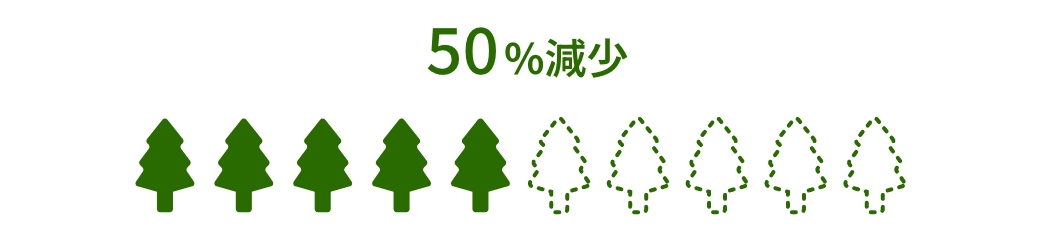

この100年あまりの間に、東京の環境は大きく変化しました。1920年の国勢調査でおよそ370万人だった人口は、2020年調査で約1,400万人に増加。一方、都内の緑被率(ある地域の面積に占める森林、農地、公園など緑に覆われた部分の割合)は過去100年間で50%以上減少したと考えられています。

そうした変化の中、市谷地区にふさわしい緑地を創出するため、地形や自然植生、地域の歴史などについて調査を進めました。皇居の二の丸庭園など近隣の緑地も参考に、どの植物をどの配置で植栽するかを綿密に検討。模型の作成や実際の樹木を植えて検証するモックアップによるシミュレーションも重ねました。

そして導き出したのが、「明るく親しみやすい落葉広葉樹を中心としながら、荘厳さと静けさが感じられる常緑樹が織り交ぜられた多様性あふれる自然の森」という「市谷の杜」のコンセプトです。

かつて長延寺谷と呼ばれたこの地は起伏が豊かで、「市谷の杜」では尾根や谷、斜面など地形ごとに適した植物を配置し、多様性にあふれた自然の森を再現。高木・低木・草本類による階層構造を形成し、高茎類・低茎類の草本類を混栽することで立体的な構造をなしています。企業敷地の緑化にとどまらない、新宿御苑や皇居など周辺の緑地帯とも調和した100年先まで見越した環境づくりに取り組んでいます。

- 人口(1920年 → 2020年)

-

- 緑比率(過去100年)

-

企業緑地とは

全国各地の都道府県や市町村では、緑化を進めるための緑化条例や自然環境を守るための環境保全条例等が制定されています。

それら条例等では、公共の土地や民間の事業所、宅地等の緑化の推進・義務が定められ、具体的な緑化率を設けているものもあります。

またその他にも、緑地の保全、緑化協定、保存樹等の指定や助成について規定されています。企業緑地とは、こうした定めにもとづいて企業がその所有地に整備した、植栽を中心とする自然的環境空間を指します。

再生や循環と役割が

考え抜かれた

“市谷の杜”

「市谷の杜」は、その設計の段階から「再生」「循環」の役割を強く意識したプロジェクトです。人工的につくられた森でありながら、土壌に養分が蓄えられ、樹木が自力で成長していく自然のサイクルを生み出そうと計画しており、杜の約半分は人工地盤上ですが、人工軽量土ではなく自然土を使用しています。

この森から出てきたものは森に返すことを基本とし、枯れ枝は緑地内に乱積みにして、遊歩道などから集めたものはコンポストに集めて堆肥へ。こうした管理はDNPの社員の手で営まれ、生物の自然な循環を形成しています。

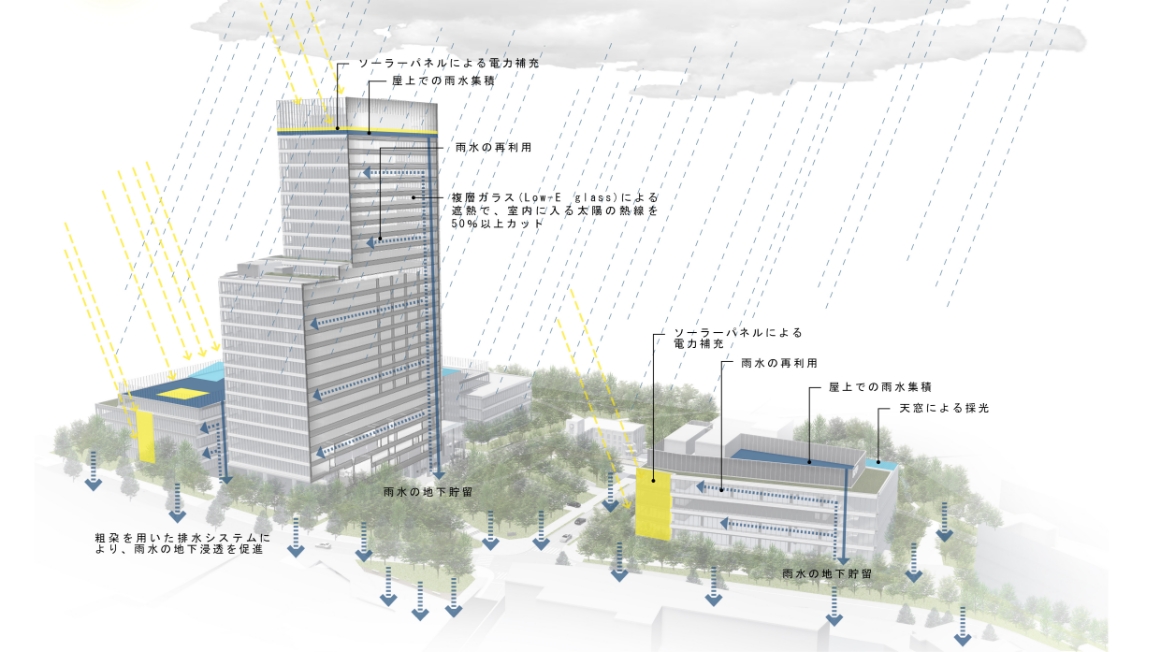

また「市谷の杜」は、二酸化炭素排出量の削減など環境と調和したシステムとしても役割を果たします。都市のクールスポットとしてヒートアイランド現象を緩和する、雨水の地下への浸透を促すことで洪水のリスクを抑制する、近隣の森や緑地とともに生物が生息・移動できるネットワークを都市に創出するなど、“緑のインフラ”となることをめざしています。

二酸化炭素排出量の削減や、雨水の地下浸透促進などに向けて様々な環境親和型のシステム。

首都圏において重要なグリーンインフラストラクチャーとなり、魅力的でより柔軟な回復力のある都市環境を想定。

計画当初の重点項目

「市谷の杜」は、2015年に最初のエリアが誕生してから段階的に範囲を広げ、2024年3月時点では計画している総面積約2万㎡のうち約1万5,000㎡が完成。その計画にあたっては、いくつかの重点項目を基本的な考え方としています。

1つ目は「市谷らしい緑地」であること。かつてこの地にあった“武蔵野の雑木林”をイメージし、地域固有の木々や草花からなる自然の植生に近い多様性あふれる森をめざしています。

一般的な造園植栽などでは、日本全国から植物を調達します。しかし、根鉢の土には、その土地の虫や菌類などが付着していることから、「市谷の杜」では植物を調達する範囲を関東8都県とし、地理的制限を設けています。実際には東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県から、20種以上の高木、70種以上の低木、そして下草に至るまで関東の地域性在来種を調達しました。また、特に樹木の規格や形状面では、前例にとらわれず、幹が曲がっているもの、片方にしか枝がついていないものなど、自然に近いものを選びました。

2つ目は「安全面・衛生面・防災面の整備」です。周辺地域と調和した緑地として、周囲の歩道拡張と整備、下草の処理や枝の剪定など管理・維持など、快適で安心できる公共空間となることをめざしています。例えば、自然界における階層構造性を考慮しつつ、安全面から視界を遮る高さの葉張りは避けるなどの工夫を施しています。

最後に3つ目が「地域との共生」です。「市谷の杜」はDNPの社員にとって働く環境が向上するだけでなく、地域の方にも身近に自然を感じられる場となります。二酸化炭素の吸収や気温上昇の抑制、生物多様性の保全など、都会の中でも環境との調和を維持する持続可能性への貢献を進めていきます。

“武蔵野の雑木林”をイメージした市谷の杜の遊歩道。

多彩な人びとが集い

“価値のタネ”が

芽生える